Jo Baer

Sabine Elsa Müller über Jo Baer im Museum Ludwig, Köln, 25.5.-25.8.2013

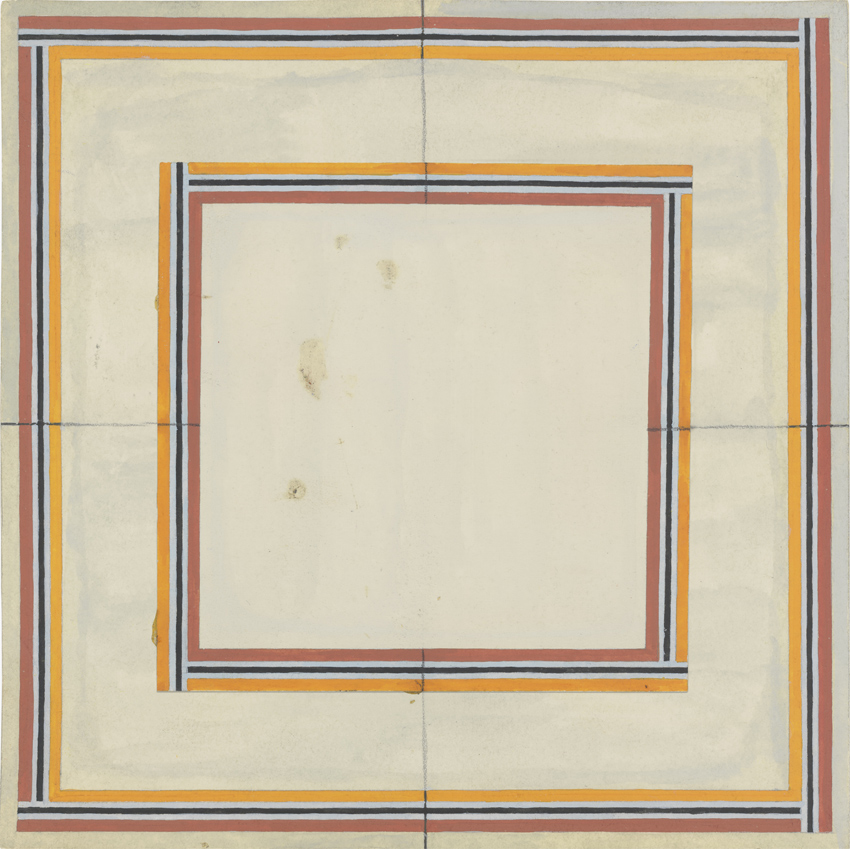

Schauen und staunen – das ist es wohl, was den Reiz eines Museumsbesuchs ausmacht. Irritation gehört dazu, aber unter all den visuellen und intellektuellen Herausforderungen gibt es immer auch Werke, die einfach noch ein bisschen mehr aus dem Rahmen fallen als andere. Zum Beispiel die sechsteilige Arbeit „Ohne Titel“, 1969-71, Öl auf Leinwand, von Jo Baer. Plötzlich war sie in der Abteilung „Minimal Art“ des Kölner Museum Ludwig aufgetaucht: Sechs weiße Leinwände, mit jeweils 91,5 x 99 cm fast, aber nicht ganz quadratisch, nicht sehr groß, jedoch vom ersten Moment an faszinierend. Jede dieser Leinwände trägt als einzigen Schmuck zwei breite schwarze Bänder, die jeweils an den beiden Seiten knapp neben dem Bildrand ansetzen und sich um die Kante des ungerahmten Bildes herumlegen. Die Einzelbilder der Sechserreihe unterscheiden sich lediglich durch eine dünne, innerhalb der schwarzen Bänder umlaufende Linie, die von blau zu grün, gelb, orange, rot und violett wechselt.

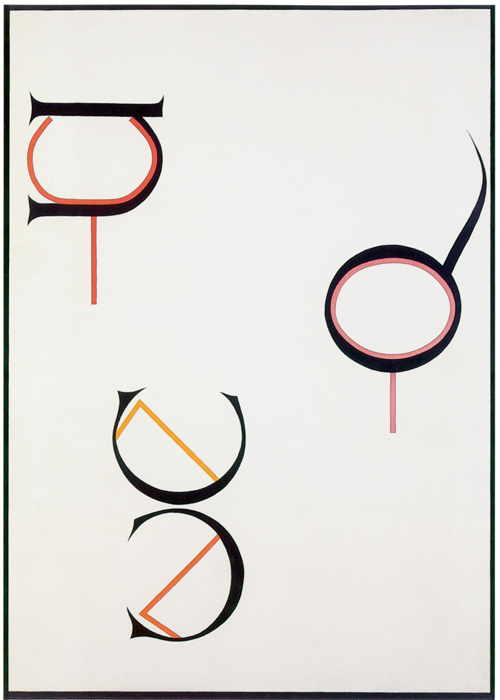

In der aufschlussreichen Einzelausstellung, die das Museum der 1929 in Seattle geborenen Malerin derzeit ausrichtet, hat „Ohne Titel“ von 1969-71 eine große Verwandtschaft um sich geschart. Wichtige Werkgruppen eben jener extrem reduzierten Gemälde, für die Baer in den 60er und 70er Jahren bekannt wurde, bezeugen eine profunde Auseinandersetzung mit wahrnehmungspsychologischen Phänomenen. Insbesondere die Entdeckung der „Machschen Streifen“, der unterschiedlichen Wirkung schmaler Farbstreifen, je nachdem, ob sie neben einem hellen oder einem dunklen Feld liegen, machte aus ihr eine Pionierin der radikalen Malerei – bevor sie ganz unerwartet das Terrain wechselte und ihre Bewunderer mit einer von ihr selbst so bezeichneten „radikalen Figuration“ ratlos zurück ließ. Die Ausstellung bringt die beiden so konträr wirkenden Phasen zusammen und findet den missing link in den frühen Zeichnungen aus der vor-minimalistischen Zeit von 1960-65.

Im Rückblick kündigt sich in den kleinformatigen Zeichnungen, Ölbildern und Gouachen auf Papier nicht nur bereits die spätere Figuration an, es wird überhaupt deutlich, wie stark sich Jo Baer selbst in ihrer „minimalistischen“ Zeit ihre Eigenständigkeit bewahrt hat. Im New York der späten sechziger Jahre, als an der Frage ob Figuration oder Abstraktion, Malerei oder Objekt, Freundschaften zerbrechen konnten, nahm sie Ausgrenzung und Schmähungen von Seiten der männlichen Kollegen in Kauf, um ihren eigenen Weg zu gehen. Nicht zuletzt dank ihrer Fähigkeiten als Theoretikerin, ihrer Streitbarkeit und publizistischen Tätigkeit setzte sie sich in der männlich dominierten Minimal Art durch und war an vielen wichtigen Ausstellungen beteiligt. Als eine der wenigen Frauen nahm sie 1968 an der Documenta IV teil.

1975, unmittelbar nach ihrer Retrospektive im Whitney Museum of Modern Art, verlässt sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere New York und beginnt ein neues Leben in Europa. Dass sie sich ausgerechnet in einem irischen Castle aus dem 12. Jahrhundert niederlässt, passt zu ihrem eskapistischen Eigensinn. Aber es geht nicht um Rückzug, sondern um eine Reaktion auf die um sich greifende Globalisierung, wie sie sagt. Sie wechselt von der Gestaltpsychologie zur Kulturgeschichte und setzt sich mit prähistorischer und antiker Kultur auseiander. Für Jo Baer bedeutet Malen Forschen, diskursiv und sinnlich. Sie macht sich auf die Suche nach einer im wörtlichen Sinne „radikal“ an den Wurzeln greifenden Sprache der Bilder über die archaischen Formen früher Idole und Fruchtbarkeitssymbole. Es entstehen erotisch aufgeladene Bilder mit deutlichen Anspielungen auf weibliche und männliche Geschlechtsteile oder davon abgeleiteten Mischformen. Eine besondere Rolle spielen die teilweise von Höhlenmalereien übertragenen Darstellungen von Pferden. In der Zähmung des Pferdes als Voraussetzung der Verbreitung der indogermanischen Kultur sieht sie eine enge Verbindung mit der Entstehung von Zivilisation. Aber nicht nur in der Motivik, auch in den collagierten Überlagerungen ihrer Zeichnungen auf Transparentpapier spiegeln die Bilder der 90er Jahre kulturbildende Prozesse.

Auf den jüngsten Arbeiten kehrt sie wieder zu Öl auf Leinwand zurück. Anstatt der Vorzeichnungen der frühen Jahre bilden Computerausdrucke ihre Grundlage. Selbstverständlich nutzt sie das Netz für ihre Recherche, aber sie schöpft auch aus ihrem eigenen Fundus und reflektiert dabei sowohl ihre persönliche Entwicklung wie auch die für sie wichtigen Arbeiten von Kollegen. „Memorial for an Art World Body (Nevermore) von 2009 spiegelt ihr Leben von der Geburt bis zum Tod. Sie erscheint als junge Frau im Bikini nach einer fotografischen Vorlage, auf einer Muschel stehend, wie die schaumgeborene Venus. Der Sternenhimmel im Hintergrund gibt das Sternbild Löwe im Moment ihrer Geburt 1929 wieder. Am unteren Bildrand ist eine Wiege erkennbar. Baer ist aber auch in den nach ihrem Vorbild gezeichneten Frauen in „Teatray with Five Maidens“ (1962) von John Wesley anwesend, mit dem sie in den frühen 60er Jahren verheiratet war. Die mittlere der drei Figuren ist schwarz und von einem Sarg umschlossen. Die Todessymbolik ist besonders in den großen Raben präsent, die nach Baers Worten „die Seele der Toten in den Himmel tragen“.

Jo Baer, die seit 1984 in Amsterdam lebt, bezeichnet sich selbst als Künstlerin, die Insiderin und Outsiderin zugleich ist, was das Gefährlichste überhaupt sei. Sie mag damit recht haben, wenn man ihre Rezeptionsgeschichte betrachtet. Kaum zu glauben, dass die Ausstellung im Museum Ludwig ihre Premiere in einem deutschen Museum ist. Die von Julia Friedrich so behutsam wie luzide kuratierte Schau erinnert wieder einmal an die heroischen Zeiten, als sich in Köln ein Tor für internationale Avantgarde-Kunst öffnete. Der Galerist Rolf Ricke machte Jo Baer zwischen 1969 -1980 in fünf Einzel- und zwölf Gruppenausstellungen im Rheinland bekannt. In den 70er Jahren gelangte die eingangs erwähnte Arbeit „Ohne Titel“ in die Sammlung von Irene und Peter Ludwig. Für eine wichtige Ergänzung sorgte Irene Ludwig 2010 mit neun Zeichnungen aus den frühen 60er Jahren und der neunteiligen Siebdruckfolge „Cardinations“ von 1974.

Die Auswahl der rund 170 Werke aus einem Zeitraum von 1960 bis 2009 bezieht die Figuration selbstverständlich mit ein. Über die Heterogenität der verschiedenen Werkgruppen hinweg wird die Ausstellung von einer starken, über ein ganzes langes Künstlerleben anhaltenden Spannung getragen. „Wenn´s nicht lebt, wirf es weg“, lautet Baers lapidares Credo, das sie in einer kleinen Filmdokumentation zum Besten gibt. Das klingt einfach, aber leicht hat sie es uns und sich selbst nie gemacht. Sehr empfehlenswert ist der Katalog, der die ausgestellten Arbeiten mit der Dokumentation weiterer Werke und Kommentaren ergänzt und mit Textbeiträgen illustrer Autoren glänzt (34 €). Wer noch tiefer in dieses einzigartige Universum eintauchen will, hat dazu in der Parallelausstellung des Amsterdamer Stedelijk Museums Gelegenheit, die ihrem sechsteiligen Zyklus „In the Land of the Giants“ (2009-2011) gewidmet ist. Dessen Entstehung ging eine Reise nach Irland und eine neuerliche Auseinandersetzung Joe Baers mit prähistorischer Kultur voraus.