Lost in Space

Vija Celmins »Wüste, Meer & Sterne« im Museum Ludwig, bis 17. Juli

»Selig sind die Zeiten, für die der Sternenhimmel die Landkarte der gangbaren und zu gehenden Wege ist.« (Novalis)

Selig mögen auch die Zeiten sein, die uns solche Ausstellungen wie die von Vija Celmins im Museum Ludwig bescheren. Entgegen dem wohlmeinenden Ratschlag von medizinischer Seite darf man sich schon ein wenig die Augen reiben in den Raumfolgen dieser Ausstellung.

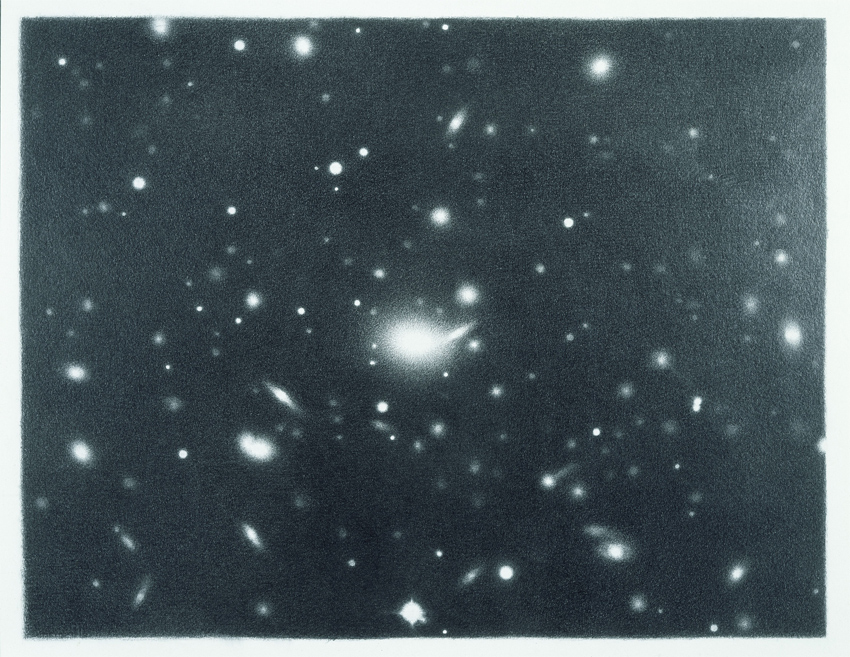

Versammelt sind im Museum diverse Bildserien zu den Komplexen Wüste, Meer und Sterne, ergänzt um einige, im Ausstellungstitel leider verschwiegene, Spinnennetze. Es sind zeitenthobene und horizontlose Bilder, die wir dort zu sehen bekommen und schnell wird deutlich, dass das Sehen, unser Sehen, darf präzisiert werden, die eigentliche Thematik der Arbeiten darstellt. Behandelt werden die blinden Flecken unserer visuellen Weltaneignung, markieren doch die Abbildungen des vermeintlich Grenzenlosen so etwas wie die Grenzen unseres Wirklichkeitshorizonts. Bereiche werden angesprochen, wo ein wahrnehmendes und identifizierendes Sehen sich mit emotionalen Gestimmtheiten vermengt und eine klare Trennlinie nicht mehr auszumachen ist. Retrospektiven Charakter kann man der Ausstellung nicht bescheinigen, dazu fehlen vor allem die frühen Bildwerke der Künstlerin, Malereien ihrer freigestellten und daher oft bedrohlich wirkenden Haushaltsgegenstände oder die Serien mit zerstörten oder Zerstörung bereitenden Weltkriegsflugzeugen. Man mag dies bedauern, scheinen diese Bilder doch unabdingbar, um ein abgerundetes Bild vom Schaffen der 1938 geborenen Künstlerin zu bieten, der in unseren Breiten noch viel zu wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde. Augenscheinlich wurde jedoch ein anderer Fokus gewählt, nicht die Beschäftigung mit einer Künstlerinnenbiografie steht im Vordergrund sondern weit eher unser Umgang mit ihren Bilderzeugnissen.

Die Beschränkung oder Konzentration auf die, im wesentlichen drei oder vier Motive setzte im Jahre 1968 ein. Es ist die mit kleineren Steinen übersäte Wüste, die nur leicht aufgeraute Oberfläche des Meeres und die Ansicht eines nächtlichen Sternenhimmels, die bis heute in unterschiedlichen Ausprägungen, auf Papier oder Leinwand, gemalt, gezeichnet oder als Druck bearbeitet werden. Ist man im ersten Moment versucht, hier eine private Mythologie am Werk zu sehen, so belehrt einen der Blick über den Tellerrand hinaus, dass Celmins sehr wohl ein ausgeprägtes Gespür für Zeitgenossenschaft vorzuweisen hat und sich ausgesprochen subtil in die damals aktuellen Kunstströmungen einzubinden und diese gleichsam zu kommentieren weiß. So verweist das all-over, die unhierarchische Komposition ihrer Bilder auf den abstrakten Expressionismus oder die Farbfeldmalerei, die signethafte Erkennbarkeit auf die Pop-Art, die serielle und reduzierte Form auf die Minimal Art und schließlich deutet der unpersönliche und registrierende Grauton der Arbeiten auf ein konzeptuelles Vorgehen. Dass aber auch ein in Beziehung setzen der jeweiligen Arbeiten zur zeithistorischen und politischen Großwetterlage, die mit der Jahreszahl 1968 angerissen wird, nicht nur möglich sondern nachgerade erforderlich ist, sei an dieser Stelle zumindest an- wenn auch nicht ausgeführt.

Worin bestehen nun die Herausforderungen an das Auge, denen wir bei der Betrachtung der Arbeiten von Vija Celmins ausgesetzt sind? Die Formate sind ja eher moderat und überschaubar. Damit stehen sie zum Dargestellten in einem eklatanten Spannungsverhältnis, wobei die Motive als solche durchweg bekannt sind und damit auf bereits gesehene Bilder verweisen. Das verbindende Element der Sujets ist sicherlich in ihrer Unverfügbarkeit im Bezug zum Menschen anzusiedeln. Die Kunst Celmins, so wurde einmal treffend formuliert, ist nicht ortlos sondern hat Ortlosigkeit zum Thema. Sie behandelt die Frage: wie kann ich einen Bezug zu etwas haben, mit dem ich mich nicht in Beziehung setzen kann? Fast will es scheinen, als würde der hinlänglich entwerteten und bereits mehrfach zu Grabe getragenen altehrwürdigen Metaphysik im und mit dem Bild von Seiten der Künstlerin eine Art von Refugium gewährt. Schauen wir demnach etwa bei der Konzentration einfordernden Betrachtung der farb- und geräuschlosen Oberflächen der Bilder gleichsam in eine Gruft? Eine Äußerung Celmins scheint diese Sichtweise zu untermauern. Befragt nach der für sie hervorzuhebenden Eigenschaft der Bilder, antwortete sie „Kunst ist still und tot.“

Nun hat ja bekanntlich ebenfalls im Jahre 1968 Roland Barthes den Tod des Autors diagnostiziert und umgehend, nach der Zustellung des Totenscheins, den Leser resp. Betrachter als Erben eingesetzt. Demgegenüber fiele dem Künstler fortan nunmehr die Aufgabe zu, die Totenwache zu halten. Dieser Verpflichtung scheint Vija Celmins nun mit ihren Arbeiten nachzukommen, indem sie die Zeit des genügsamen Wartens mit der Anfertigung von Bildteppichen füllt. Ihre Vorlagen bezieht sie dabei weitgehend aus populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, wie etwa Satellitenfotos aus dem All oder Luftaufnahmen der Wüste, lediglich einige Ozeanbilder beruhen auf eigenen Fotografien. Der Übertrag auf das Papier oder die Leinwand gleicht nun viel eher der Anfertigung eines Gewebes, sind es doch Zeichnungen ohne Linien. Selbst in den Bildern der Spinnennetze wird man, was doch immerhin nahe liegen würde, keine Linien ausmachen können. Es entspinnt sich hier ein ausgetüfteltes, nahezu existentielles Spiel von Nähe und Distanz. Nicht die unermessliche Weite des nächtlichen Sternenhimmels wird wiedergegeben, sondern die Oberfläche der Fotovorlage. Celmins Exerzitien der Bildherstellung sind daher von einer ausgeprägten Aufmerksamkeit für Distanzen geprägt. Nach Barthes ist die Wahrheit für den Künstler die Hand und nicht das Auge. Für uns Betrachter stellt sich die Sachlage ähnlich vertrackt dar. Wir erwarten die freie Sicht aufs Meer und stoßen auf eine Oberfläche aus Graphit. Das Bild ist eben das, von dem ich ausgeschlossen bin.

Harald Uhr