Harun Farocki

Die Unfreiheit der unregelmäßigen Verben – Andreas Richartz über die Neuerscheinung „Zehn, zwanzig, dreißig, vierzig. Fragment einer Autobiografie. Schriften. Band 1“, einen unverhofften autobiografischen Nachlass des 2014 viel zu früh verstorbenen deutschen Filmemachers, Künstlers, Autors und Bilder-Forschers Harun Farocki.

Um es vorweg zu sagen: Harun Farockis autobiografische Selbstbespiegelungen sind eine literarische Sensation. Und das nicht nur, weil nicht einmal Kenner seines Werks das posthume Erscheinen einer derart ambitionierten Prosa erhofft haben dürften. Als sensationell muss Farockis Text vor allem gelten, weil er zeigt, wie feinnervig dieser Bilder-Analytiker nicht nur die eigene Geschichte bis in unvorstellbare Detaildichten rückblickend zu artikulieren vermag, sondern auch eine nicht zu erwartende Geschichte der Bundesrepublik Deutschland der späten 50er bis in die frühen 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Insbesondere in der schonungslosen Pointierung des Persönlichen gestaltet er wie nebenbei und aus dem Handgelenk Überpersönliches. Mitunter schmerzhaft zu lesende Sequenzen einer nahezu verlorenen und traumatisierten Kindheit gerinnen zum Spiegel eines Landes, das aus Trümmern zur vorübergehenden Vollbeschäftigung gelangt und sich dennoch mit dem Widerspruch und Hass einer nachwachsenden Generation konfrontiert sieht, die im bewaffneten Kampf der RAF gipfeln.

Harun Farockis Autobiografie erscheint anlässlich der großen „Harun Farocki Retrospektive“, die noch bis zum 28. Januar 2018 in den Räumen des Neuen Berliner Kunstvereins (n.b.k.) gezeigt wird, initiiert in Kooperation mit dem Arsenal – Institut für Film und Videokunst, dem Harun Farocki Institut, der Harun Farocki GbR, dem Silent Green Kulturquartier, dem Verlag der Buchhandlung Walther König und Savvy Contemporary im Rahmen der Berlin Art Week. Sie ist der erste Band einer auf vier Bände angelegten Schriftenreihe, die bis Ende 2018 erscheinen wird.

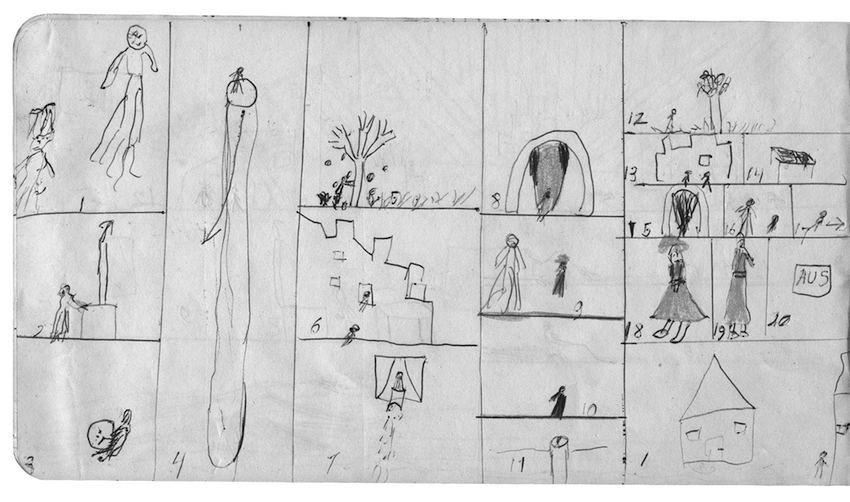

Der Titel des Fragments ist Programm: Mit Zehn, Zwanzig, Dreißig und Vierzig überschreiben die vier Kapitel des Buches ein jeweils neues Lebensjahrzehnt. Farocki beginnt mit dem Blick auf sich als Zehnjähriger, der nach einem beinahe dramatisch endenden Schiffbruch auf der Überfahrt von Indonesien nach Deutschland in Bonn Bad-Godesberg „strandet“. Stranden, versanden und strudeln, das sind dann auch die Hauptstichworte, unter denen Farockis Kindheit und Jugend zu subsumieren sind. Die ersten beiden Kapitel sind so furios geraten wie ein klassischer Beatnik-Roman aus einer fiktiven Ich-Perspektive. Mit dem entscheidenden Unterschied, dass Farockis Material erlebte Geschichte enthält, keine behauptete. Immer wieder erstaunt während der Lektüre, wie ein Mensch, der alle Bedingungen dafür zu erfüllen scheint, sein Leben nicht in den Griff zu bekommen, es am Ende doch schafft. Von großer Resilienz gesegnet war dieser Harun Farocki offensichtlich und das ganze Buch macht ein künstlerisches Engagement verstehbar, das in den ersten 30 Jahren immer wieder ebenso auf der Kippe stand, wie sein Protagonist.

Und das geht so: Der indisch stämmige Vater ist ein ungehobelter kontrollwütiger und brutaler Tyrann, die deutsche Mutter eine rechtschaffen autoritäre Duckmäuserin, die Schwester unerreichbare Überfliegerin in Sachen Schulstrebsamkeit: Einmal, als der kleine Harun über eine Mauer klettert, um einen Fußball zurück zu holen, stürzt er und spießt sich durch die Unterseite seines Kinns einen spitzen Ast durch das Fleisch in die Mundhöhle und einen zweiten knapp neben dem Auge ins Gesicht. Blutbesudelt zuhause angekommen, schlägt ihm sein Vater schallend mehrmals seine Pranken in das blutverschmierte Gesicht. Das bis auf die Tapete spritzende Blut verbleibt dort über Monate und wird – mit der Zeit immer mehr verblassend – zum Mahnmal für eine unterdrückte Kindheit: „So groß war das Unrecht, das uns widerfuhr, dass wir uns sogar wünschen durften, vom Tod erlöst zu werden.“ Das sind die den jungen Harun umgebenden familiären Ingredienzen in einem Nachkriegsdeutschland, welches Farocki im Verlauf seiner misslungenen Sozialisation mehr und mehr zu einer oberflächlichen „Lachgesellschaft“ streben sieht. Weitere Zutaten: Schule als blanker Horror, Flucht als überlebensnotwendiges Lebensziel der ersten drei Dekaden. Unmittelbar erschließt sich, um wieviel wahrscheinlicher es eigentlich war, dass inmitten dieses unfruchtbaren Bodensatzes nie ein Werk wird gedeihen, mehr noch, dass die kriminelle Energie, der Farocki bis in seine Zwanziger systematisch verfällt, seine Endstation hätte bedeuten können. Tunichtgut, Beatnik, Rebell. Farocki fand sich im Berlin der Mitt-Sechziger erst mit Mitte 20. Die Idee, an einer Abendschule sein Abitur nachzuholen, hat ihn wohl vor schwereren Konflikten mit der Polizei bewahrt. Danach ging es nur noch bergauf, auch wenn er das selbst nicht so gesehen haben mag.

Selbst gesprühte Werbung für Zwischen zwei Kriegen, Lietzenburger Straße Ecke Welserstraße, Berlin 1978

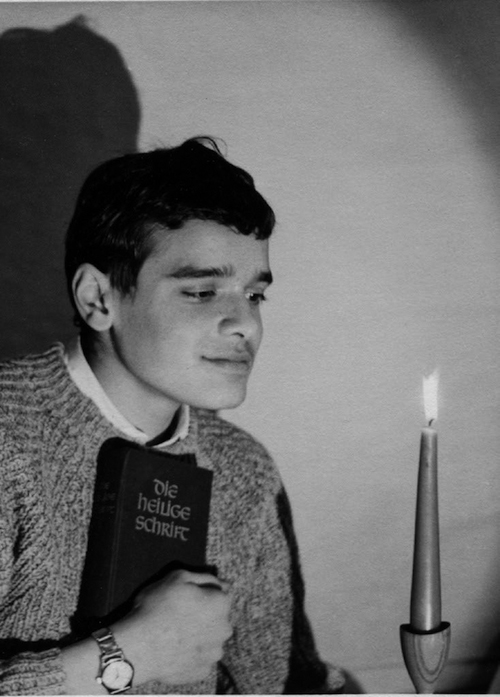

Vor diesem Hintergrund erscheint daher wenig erstaunlich, worüber Farocki kaum ein Aufhebens macht, denn er erwartete seine Rettung durch niemanden außer sich selbst: Es ist kein Geringerer als der österreichische Schriftsteller Konrad Bayer – die schillerndste Figur der „Wiener Gruppe“ – dem der junge ziellose Mann den allerersten Job im „Kulturbetrieb“ des SFB verdankt und der die Lebens-Zäsur Farockis einläutet: 80 Mark für einen anderthalbseitigen Verriss von Jack Kerouacs „Gammler, Zen und hohe Berge“ machen den jungen Harun glücklich und stolz. Das erste Geld, das er mit geistiger Arbeit verdient und nicht mit Knochenjobs, Diebstahl oder Einbrüchen. Es muss sich vor dem Herbst 1964 zugetragen haben, dass Farocki – geflohen aus der Hamburger Wohnung seiner Eltern, in einer Berliner Wohnung befreundeter Frauen – den literarischen Dandy Konrad Bayer kennenlernt, denn der Spät-Dadaist Bayer nimmt sich am 10. Oktober 1964 in Wien kurz nach einem Besuch der Gruppe 47, die seine Werke aufs äußerste kritisiert hatte, mit gerade einmal 31 Jahren das Leben.

Auch Farocki, dessen Schwermut viele Zeilen des Buches durchweht, verschont uns nicht mit der Offenlegung eines Selbstmordversuchs, der ihm einen Berliner Krankenhausaufenthalt verschafft und – natürlich – eine mithilfe von Freunden bewerkstelligte Flucht, die in der nächsten Kneipe endet. Überhaupt das Berliner Lokal-Kolorit: Wir begegnen alten Disco- und Club-Legenden wie dem „Big Apple“ und dem „Eden Saloon“ und es ist immer wieder herrlich, wie Farocki prägnant und mit knappen Strichen Charakterisierungen seiner Freunde und damaliger Night-Life-Prominenz zu zeichnen vermag. Doch trotz aller schweren Erlebnisfülle wirkt der Text auch in Momenten, in denen uns Farocki sein an Marx, Brecht, Lenin und Godard geschultes Rebellenblut darlegt, nie larmoyant oder gar prätentiös, im Gegenteil: Immer wieder bricht er die Perspektive auf seine damaligen Seelenzustände durch kluge ironische Autorendistanz, die den Anspruch seines Unternehmens unterstreicht: eine große Autobiografie zu schreiben.

Ein Jammer, dass es dazu fortgesetzt nicht mehr kommen wird. Das nur vorsichtig und von Respekt getragene Lektorat – darauf deuten Wiederholungen kleiner Begebenheiten, die nicht aus dem Text herausgenommen wurden, sowie die vor allem in den Kapiteln Dreißig und Vierzig belassenen Zeitsprünge und die unbearbeitete Datierung der Ereignisse – ist wohl ebenso bewusst gewählt wie die Unterlassung eines historisch kritischen Apparates überhaupt. Es darf sich nach Veröffentlichung dieses fulminanten Nachlasses eine zukünftige Farocki-Forscher-Gemeinde bemüßigt fühlen, den vorliegenden Text eines großen gesellschaftlichen Zwischen-den-Zeilen-Lesers zur zusätzlichen Grundlage kontextueller Werk-Analysen zu machen. Dass der Text ein gefundenes Fressen für psychologisierende Lesarten der Motive im Werk Farockis darstellt, liegt zudem auf der Hand.

Und: Diese „Geschichte“ ist unbedingt verfilmbar. Zuweilen drängt sich der Gedanke auf, dass Harun Farocki in dieser Hinsicht unbewusste Anteile in sein Schreiben hat einfließen lassen, so szenisch kommen die großartigen, mitunter auch hochkomischen Episoden über seine Freundschaft z.B. mit Dimi daher, einem Freund, der sich später während eines Wutanfalls erhängt. Komik und Tragik, sie liegen in diesem Buch so nahe wie lange nicht mehr in einer literarischen Gattung, die mit Bekenntnis-Literatur nur unzureichend beschrieben wäre. Dies ist ein Wunder von Buch eines akribischen Beobachters, eines der letzten deutschen Original-Auteurs, gespickt mit herrlichen Bonmots über abstruseste Begebenheiten, durchtränkt von wunderbar gestreuten Motiven, die zu Metaphern für den erst allmählich sich verziehenden muffigen Geist der Nazi-Zeit werden. Etwa, wenn die Schilderung eines lerneifrigen Mitschülers, der zeigt, dass er der Konjugation der unregelmäßigen lateinischen Verben mächtig ist, zum Sinnbild für unreflektierte Unterwerfung unter eine selbsternannte Obrigkeit gerät. Im Kern handelt das Buch genau hiervon: Von einem Kampf gegen Unterwerfung und von einer Lust zu Sein, die keine Gründe zur Rechtfertigung dafür angeben will. Von Selbstungewissheit und Zweifel auch, von der Angst zu scheitern und von Träumen als Notwehr gegen Ausweglosigkeit. Harun Farocki, der ja immer Schriftsteller werden wollte und den es zum Film verschlug, ist mit der Schilderung seiner nicht löschbaren Trauer zuletzt eines seiner größten Kunstwerke gelungen, als Erzähler einer schillernden Befreiung: Die Geschichte eines aufstrebenden Künstlers als junger Mann.

Harun Farocki. Zehn, zwanzig, dreißig, vierzig. Fragment einer Autobiografie. Schriften. Band 1. Herausgegeben von Marius Babias und Antje Ehmann. 208 Seiten, mit 101 Abbildungen, s/w, von S. 97 bis S. 120, Klappenbroschur, 19,80 Euro, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2017, ISBN 978-3-96098-223-4

Teil 1 der Gesamtausgabe: Harun Farocki. Schriften. Hrsg. von Marius Babias, Antje Ehmann, Tom Holert, Doreen Mende, Volker Pantenburg