Museen und ihre Kunst im neoliberalen Paradigma

Hauke Ohls über Hito Steyerls Kritik an Kunstmuseen

Als wichtigste Person der Kunstwelt (zumindest wenn dem Ranking von ArtReview 2017 Glauben geschenkt werden darf), besticht Hito Steyerl nicht nur mit ihrer Kunst, sondern auch mit theoretischen Analysen. Die dokumentarische Qualität von Bildern und ihre Migration in unterschiedliche Kontexte werden von der 1966 in München geborenen Steyerl ebenso seziert, wie subalterne oder postkoloniale Strukturen im Kunstbetrieb sowie dessen politische Machtverhältnisse. Publiziert werden ihre Aufsätze seit Jahren im Online Journal e-flux, das auch eine gedruckte Version der gesammelten Schriften herausgebracht hat. Zudem hat der Neue Berliner Kunstverein ein Kompendium von Steyerls Texten aufgelegt.

Eines der Hauptthemen in Steyerls Schriften ist das Museum im Verhältnis zur zeitgenössischen Kunst. Genauer: die Politik des Kunstfelds, die im Kunstwerk enthalten ist. Einordnungen der Künstlerin, welche Fehler Museen teilweise auch unreflektiert begehen und wie Kunst angemessen zu interpretieren wäre, zählen zu den stärksten Passagen ihres Denkens. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zum Verständnis von Kunst im gegenwärtigen Kapitalismus.

Zeitgenössische Kunst ist für Steyerl nicht nur eine ästhetische Beschäftigung des Menschen, oder, falls die Kunst versucht, kritisch zu sein, ein Medium, in dem politische Inhalte behandelt werden. Vielmehr ist das Kunstwerk selbst ein politischer Ort. In ihm finden gleichermaßen Produktion, Distribution und Rezeption statt. Die Politik der Kunst wird von ihr als „blinder Fleck“ beschrieben. Es ist die Metaanalyse des eigenen Produkts, die Steyerl am meisten interessiert.

Das Kunstmuseum als Aufbewahrungs- und Präsentationsort von Kunst ist demnach Teil ihrer Betrachtungen. Jedoch geht Steyerl nicht von dem musealen Idealbild der bewahrenden Institution kultureller Werte aus, sondern von einem Museum als „Schlachtfeld“, das inmitten einer kapitalistischen Verwertungsindustrie steht. Museumsmarken wie Guggenheim, Centre Pompidou oder Louvre, die bereits mehrere Dependancen gegründet haben, sollten sich als die „Medienkonglomerate“ begreifen, die sie längst geworden sind. Steyerl erscheint es nicht verwerflich, Museen mit Unternehmen oder Industrien gleichzusetzen, sondern eher, dass mit der Negation dieser Gegebenheit Verantwortung weggeschoben wird. Museen könnten ihre Rolle in einem „industriellen Verbund“ neu definieren, um dadurch wirtschaftliche Kreisläufe „gerechter und nachhaltiger“ zu machen. Dies würde bedeuten, nicht weiterhin die künstliche Position des „Anderen“ gegenüber dem neoliberalem Kapitalismus einzunehmen: Durch bewusste Reflexion der eigenen Situation ist es möglich, Gegenmodelle zu entwickeln.

Das Museum und das Kunstwerk als Feld der politischen Handlung kann nur über den performativen Akt des „Machens“ geändert werden, nicht über die Repräsentation von Missständen, die in der vermeintlich außerhalb liegenden kapitalistischen Welt existieren. Steyerl begreift das Museum im positivsten Sinnen als „Quarantäneanstalt“. Damit ist nicht die Isolation der Institution von allem anderen gemeint, vielmehr soll ihr Selbstverständnis herausgefordert werden: In der „Quarantäne“ ist es möglich, neue Modelle zu entwickeln, um anschließend gesundende Signale in den globalisierten Kapitalismus zu schicken. Nur über die vorherige Annahme, dass jedes Museum aufgrund des überhitzten Kunstmarkts und der weltweit verknüpften Warenzirkulation nicht aus dem kapitalistischen System herausgenommen werden kann, ist die Selbstbehauptung und das Entgegenwirken möglich.

Aus denselben Gründen spricht sich Steyerl gegen die „Aufführung“ von Aktionen mit Publikumsbeteiligung aus: Sie sind nicht viel mehr, als „massive temporäre Kritikspektakel“. Dies scheint eine Kritik an der „relationalen Ästhetik“ zu sein, die besonders dominant vom Kurator Nicolas Bourriaud theoretisiert wurde. Künstler wie, unter anderem Rirkrit Tiravanija, Felix Gonzalez-Torres und Pierre Huyghe erschaffen nach Bourriaud einen Mikrokosmos im Museum, der zum direkten Austausch unter den Besucherinnen und Besuchern führt. Diese „Beispielsituationen“ eines besseren Zusammenlebens können anschließend in die Realität übertragen werden. Für Steyerl sind dies „infantilisierende Experimente“, denn sie steht für einen konträren Ansatz. Ihrer Meinung nach muss die Institution als Ganzes einen neuen Modus finden, um damit als Teil der gemeinsamen globalen Wirklichkeit zu agieren – um moralisch besser zu agieren als andere Konzerne.

Dass dies nicht immer gegeben ist, macht Steyerl an dem Begriff der „Institution der Kritik“ fest. Sie meint damit eine heutige und vermeintlich progressive Kunstinstitution, die sich an postkolonialen Debatten beteiligt und die Umweltzerstörung über den Begriff des Anthropozäns anklagt. Jene Institution geht vielleicht sogar von einem neuen „objektorientierten“ Realismus aus, um die Hybris des Anthropozentrismus anzusprechen, gleichzeitig produziert sie jedoch ein „ambivalentes Subjekt“, eine „Prekarität“. Eben diese so aufgeklärt und aufklärerisch agierende Institution ist in den inneren Strukturen nur ein weiterer „Ort der Ausbeutung“. Steyerl konstatiert, dass die Kunst vermutlich die Industrie ist, in der die meiste unbezahlte Arbeit geleistet wird: Sie kann als die „unsichtbare schwarze Materie“ angesehen werden, die den gesamten Kultursektor am Laufen hält. Museen, diese gewaltigen „Medienkonglomerate“, sollten demnach an den Stellen ansetzen, an welchen sie selbst neoliberale Strukturen reproduzieren, statt mit „kritischen“ Werken über Rohstoffspekulation und Landenteignung oder „Mitmachspektakeln“ zu versuchen, zu punkten.

Diese Falle, in die „kritische“ Kunstinstitutionen immer drohen zu treten, könnte man – dem britische Kulturtheoretiker Mark Fisher folgend – mit dem Begriff „kapitalistischer Realismus“ bezeichnen: Nicht nur wird durch den Kapitalismus alles monetarisiert und damit in ein „Äquivalenzsystem“ eingespannt, zudem ist er zu einem solchen Allgemeinplatz geworden, dass es unmöglich erscheint, sich eine sinnvolle Alternative überhaupt nur vorzustellen. Die Schlagworte des zeitgenössischen Kapitalismus wie „Flexibilität“, „Nomadismus“ und „Spontanität“ sollen die maximale Freiheit und Selbstverwirklichung des Subjekts ermöglichen, sind dabei jedoch nur „hip“ verpackte Ideologien einer „postfordistischen Kontrollgesellschaft“. Blindlings werden prekäre Arbeitsverhältnisse begrüßt, da sie einen möglichst großen „Spielraum“ versprechen, jedoch eigentlich nur billige, unabgesicherte und austauschbare Arbeitskräfte produzieren, die vom Kapital punktuell und je nach Bedarf eingesetzt werden können.

Museen sind vielfache Orte der Produktion: In ihnen werden Bilder, Werte (Kultur, Kult, Spekulation), Netzwerke ebenso wie Lebensstile hervorgebracht. Steyerl bezeichnet die Institution Museum deshalb auch als „Fabrik“. Eine Fabrik muss jedoch nicht geführt werden wie inmitten der industriellen Revolution, sondern kann auch eine nachhaltige, umweltneutrale und zudem humane Ausrichtung haben. (Passend zu Steyerls Analogie des Museums als Fabrik sind zeitgenössische Kunstinstitutionen oft in ehemaligen Fabriken untergebracht. In NRW sei nur an das Ludwig Forum in Aachen, Museum Küppersmühle in Duisburg oder das Dortmunder U zu denken. Das K21 im Ständehaus in Düsseldorf ist als ehemaliger Sitz des Landtages ein Ort der politischen Produktion gewesen.) Steyerl ist sich dabei vollends der Tatsache bewusst, dass der Versuch, einen neuen Modus zu finden, auch das Scheitern mit einbezieht. Dies legitimiert jedoch nicht dazu, für die so vielschichtige Produktion in einem Museum neoliberale oder gar „post-demokratische“ Strukturen eines unkontrollierbaren Hyperkapitalismus als Spiegelbild zu benutzen.

Das Kunstwerk als politischer Ort impliziert ein weites Verständnis des Terminus Politik. Er steht jenseits von den Diskursen der politischen Philosophie, wie sie vor allem im Frankreich seit den 1980er Jahren aufkamen. Steyerl geht es besonders darum, dass sich die Künstlerinnen und Künstler, genauso wie Kuratoren, Galeristen, Kritiker und jeder sonstige Beteiligte der Verantwortung bewusst ist, wenn mit Kunst Sinn produziert wird. Bei Ausstellungen soll dafür auf „kuratorisches Heilsgetöse“ verzichtet werden, welches Übersicht verspricht und dabei nur simplifiziert. Durch einfache Antworten auf komplexe Fragen wird lediglich die Logik des Kapitalismus als alternativloses und nicht mehr reflektiertes Faktum bedient – es kommt nicht zum notwendigen Weiterdenken. Entscheidend ist es, die „Unübersichtlichkeit sichtbar“ zu machen, sie auf jeder Ebene anzunehmen. Nur so kann es zu einer neuen Ausrichtung innerhalb des „Verbunds“ Museum kommen, die nicht eine Lösung vorgibt und dabei gleichzeitig mit neoliberalen Strategien arbeitet.

Sorgenvoll betrachtet Steyerl die Tendenz, dass sich Museen in eine „Repräsentationsrolle“ zurückzuziehen. An diesem Punkt könnten neoliberale Mechanismen ansetzen und die Institutionen bis auf das Merkantile aushöhlen. In ihren Formulierungen ist deshalb immer wieder die Forderung enthalten, innerhalb des Kunstsystems für die Gerechtigkeit des Kunstsystems zu arbeiten. Bedeutend an Steyerls Texten ist, dass sie die blinden Flecken des Diskurses identifiziert und damit für Sichtbarkeit an den Stellen sorgt, die im Museumsbetrieb eigentlich verborgen bleiben – sei es die „kritische“ Ausrichtung von Institutionen bei gleichzeitig maximaler Kooperation mit dem Kapitalismus, oder die Produktion eines „ambivalenten Subjekts“. Hito Steyerl ist einem Künstlertypus zuzurechnen, wie es zu ihrer jeweiligen Zeit auch Marcel Duchamp oder Robert Smithson waren: Sie erschafft eine zeitgenössische Ästhetik und seziert gleichzeitig die Mechanismen des Kunstsystems.

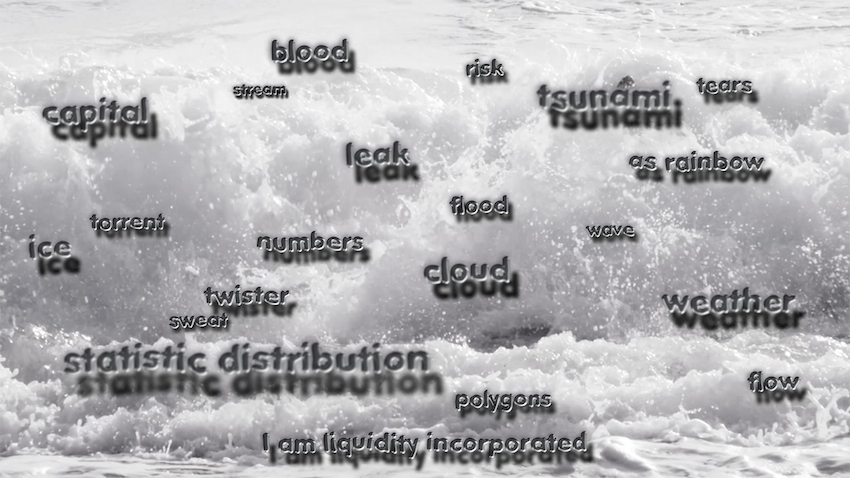

Artikelbild: Hito Steyerl, Still aus “Liquidity, Inc.” (2014), Courtesy Hito Steyerl und Andrew Kreps, New York