Wir sind Humus und müssen denken

Hauke Ohls über Donna J. Haraways „Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän“, Frankfurt am Main, Campus Verlag, 2018, 350 Seiten, 32 Euro

Wenn Donna Haraway die Menschheit als Humus bezeichnet, dann hat sie nicht den köstlichen Brei aus Kichererbsen im Kopf. Es geht um die Substanz des Erdbodens, in dem alle möglichen biotischen und abiotischen Dinge miteinander verschmelzen, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Wir alle sind Teil eines solchen Prozesses. Oder wie Haraway es ausdrückt: „Wir sind Kompost, nicht posthuman; wir bewohnen den Humunismus, nicht den Humanismus.“

Es sind solche eigenwillige Formulierungen, die Haraway, emeritierte Professorin der University of California, zur Theoretikerin der Stunde machen. Die Wissenschaftstheoretikerin, Biologin und Geschlechterforscherin will neue Wege „jenseits der ausgetretenen Pfade“ entstehen lassen, um unserer Gegenwart, die so übersättigt ist mit apokalyptischen Szenarien und zynischer Resignation, etwas Hoffnung zu geben. Dies scheint auch der Grund zu sein, warum Künstlerinnen und Künstler sich so ausgiebig mit den Schriften von Haraway beschäftigen. Edle Beweggründe der Kunst sind es, experimentelle Szenarien zu entwerfen, die entweder noch verborgene Realitäten seismografisch sichtbar machen, oder eine poetische Metapher für ein besseres Zusammenleben ins Bewusstsein rufen können.

Für beides findet die Leserin oder der Leser in Haraways neuem Hauptwerk ausreichend Inspiration: „Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän.“ ist erstmals 2016 im englischen Original und 2018 auf Deutsch erschienen.

Natürlich war Haraway davor keine Unbekannte, ihr Essay „Ein Manifest für Cyborgs“, den sie Mitte der 1980er Jahre verfasste und darin die willkürliche Grenzziehung zwischen Subjekt und Objekt herausforderte, ist auf geisteswissenschaftlichem Terrain gefühlt einer der meistzitiertesten Texte überhaupt. Ihre Monografie „Das Manifest der Gefährten“, in der die gegenseitige Beeinflussung von Mensch und Hund untersucht wird, ist vermutlich in jedem Museumsshop zu finden. Dennoch wird die volle Tragweite ihres Ansatzes erst jetzt sichtbar, da das dichte Netz aus Argumentationssträngen in „Unruhig bleiben“ die mit Abstand umfassendste Herangehensweise wählt.

Donna Haraways Antrieb, dieses Buch zu schreiben kam durch die Verbitterung vieler ihrer Kolleginnen und Kollegen, die keinerlei Optimismus mehr aufbringen können, in Zeiten von „Kriegen, Massenvernichtungen und speziesübergreifenden Genoziden“ sowie der fortschreitenden Umweltverschmutzung im globalisierten Hyperkapitalismus und der ökonomischen Ungleichheit. Für Haraway ist es jedoch möglich, einen Ausweg „denkend“ zu erreichen; aber nur, wenn wir die verlorene „Verwandtschaft“ zu allen auf der Erde existierenden Arten wiederherstellen können, die wir zwischenzeitlich im „säkularen Modernismus“ verloren haben. Haraway geht es dabei keinesfalls um eine „New Age“ Vision, in der die Gesamtheit des Kosmos friedlich miteinander existiert und die Menschheit sich in einer neuen Entwicklungsstufe verwirklicht. Zum einen ist dafür bereits zu viel Schaden angerichtet worden und zum anderen soll nicht die Vervollkommnung von Subjekten erreicht werden. Der Mensch kann sich glücklich schätzen, wenn er einen Platz in der „verflochtenen Verweltlichung“ – im Humus – ergattern kann. Damit dies geschieht, müssen wir es schaffen, fortwährend „unruhig zu bleiben“, das heißt, nicht weiterhin im Status der Gedankenlosigkeit verharren.

Mit der Wortschöpfung „Chthuluzän“ möchte Haraway einen „Zeitort des Lernens“ bestimmen. Dieser soll bestenfalls eine Grundeinstellung werden, die als einzig mögliche auf die Zeit des Anthropozäns folgen darf, um den Planeten noch retten zu können. Das Anthropozän ist für sie keine neue geologische Epoche, wie sie teilweise bereits beschrieben wird, sondern höchstens ein katastrophales Grenzereignis, eine Zeit des „Zauderns“. Analog zum Kulturtheoretiker T.J. Demos führt auch Haraway an, dass der Begriff Anthropozän zum einen die Menschheit allgemein für die aktuellen Zerstörungen verantwortlich macht, obwohl diese vielmehr von internationalen Konzernen und damit einzelnen Personen ausgehen, zum anderen, da eine ganze Epoche nach dem „Anthropos“ benannt ist, bringt dies zu viel Zentrierung auf die Menschen und suggeriert damit zu viel Kontrolle. Dazu kommt für Haraway die Problematik, dass der Anthropozän-Diskurs uns die Möglichkeit nimmt, eine andere Welt überhaupt nur vorzustellen.

In ihrem „Chthuluzän“ soll der Mensch nicht als einziger Akteur gelten, während alle anderen nur reagieren können. Aussagen wie diese bringen Haraway in geistige Nähe mit den neusten Veröffentlichungen von Bruno Latour – beide verweisen auch wiederholt aufeinander. Ziel ist es, „Responsabilität“ zu erreichen. Der Begriff ist zentral für Haraways Denken und bedeutet zunächst lediglich, dass Lebewesen sich selbst dazu befähigen, eine Antwort geben zu können (response-able zu sein). Sie setzt ihn jedoch als breit angelegte Metapher für das adäquate Einfügen in unsere Umwelt ein. Beispielsweise dafür, dass wir es schaffen, uns nicht als Zentrum anzusehen, während die Erde um uns herum nur eine passive Masse ist, die von uns geformt wird. So schließt diese Metapher auch ein, dass wir die überkommende Dichotomie von Subjekt und Objekt aufgeben, die einen Bruchteil der vorhandenen Entitäten, nämlich uns Menschen, von allen anderen künstlich separiert. Für Haraway ist es entscheidend, dass wir Handlungen kultivieren können, die in „Ablösung und Abhängigkeit“ zum System Erde stehen; erst dann haben wir „Responsabilität“.

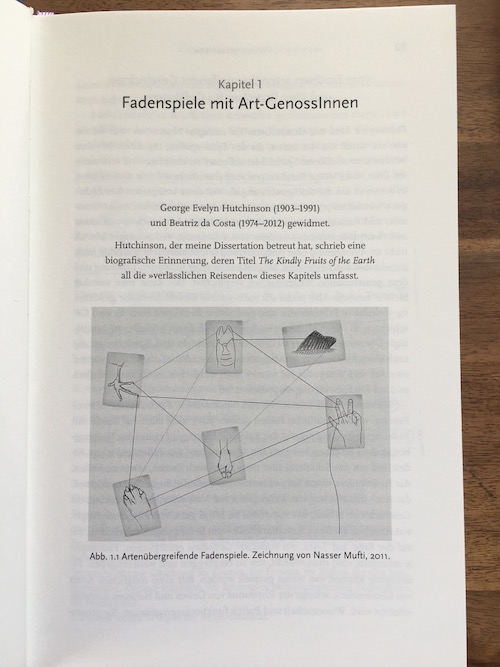

Die (erneute) Eingliederung in unsere Umwelt und damit die Kultivierung von „Responsabilität“ schaffen wir laut der Autorin nur über das Erzählen von Geschichten. Geschichten werden immer durch „andere Geschichten, Welten, Wissensformen, Gedanken und Sehnsüchte“ hervorgebracht. Laut Haraway tut dies jedes Lebewesen auf der Welt auf die ihm eigene „unbescheidene Verschiedenheit“. Um es für den Menschen anschaulicher zu machen, zieht sich die sogenannte „SF-Metapher“ durch das Buch: Ihre vordergründige Bedeutung ist „Spiele mit Fadenfiguren“ (string figures), sie kann aber auch für „Science-Fiction, spekulativer Feminismus oder Science-Fact“ stehen. Die „Fadenfiguren“ sollen die Verbindungen mit anderen Lebewesen beschreiben, jeder neue „Faden“ erschafft dabei eine neue Verwandtschaft in einer immer komplexer werdenden Welt.

Die Selbstverständlichkeit, mit der Haraway von einer artenübergreifenden Verwandtschaft ausgeht, liefert ihr die Biologie. Ihr maßgeblicher Anknüpfungspunkt ist die Arbeit der 2011 verstorbenen Biologin Lynn Margulis, die als Schöpferin der „seriellen Endosymbiontentheorie“ gilt. Darin beschreibt Margulis, dass jede kernhaltige Zelle und damit jedes Lebewesen aus der Symbiose von Bakterien hervorgegangen ist. Diese evolutionäre Verbundenheit der Lebewesen, die sich aus- und miteinander entwickelt haben, rechtfertigt die verwandtschaftlichen Geschichten, eben jene „Fadenfiguren“. Bei den Verbindungen von Menschen, Tieren, Pflanzen, Pilzen, Bakterien und Gegenständen, ihrer gemeinsamen Existenz als „Humus“, spricht Haraway von „Symbionten“. Die Bestimmung als „Symbiont“ soll dabei die alten Ontologien der westlichen Philosophiegeschichte ablösen, in denen sich beispielsweise Subjekt und Objekt gegenüberstehen.

Im Verlauf des Buchs werden immer wieder Projekte von gelungener Symbiose genannt. Haraway beschreibt sie als „Kunst- und Gestaltungsaktivismus“. Die Beispiele sind äußerst divers, wie etwa ein Taubenschlag, der eine neue Verbindung von Mensch, Tier, Architektur und öffentlichem Ort schafft, oder das Computerspiel Never Alone, welches die Geschichten des indigenen Volks der Iñupiat freilegt. Ebenso wie die Aktion Crochet Coral Reef, bei der Aktivistinnen und Aktivisten weltweit die Struktur von Korallen nachhäkeln, um auf die ursprüngliche Größe und das jetzige Sterben des Great Barrier Reefs hinzuweisen. Werke der zeitgenössischen Kunst, die mit Haraways Ansatz verknüpft werden können, lassen sich schnell ersinnen und erscheinen breit gefächert, von Song Dongs Doing Nothing Garden für die documenta 13, über Tomàs Saracenos Hybrid Webs, bis Koen Vanmechelens La Biomista Projekt.

Haraway nähert sich in ihrem Buch den Stilmitteln der Poesie an, so reich an Metaphern und kleinen Einschüben ist es. Der Versuch, die gängige Art der Argumentation von kulturtheoretischen oder philosophischen Texten bewusst zu durchbrechen, wirkt dadurch manchmal etwas überbetont. Ihre Intention ist jedoch offensichtlich: Ein experimenteller Schreibstil wird benutzt, um nicht mit streng wissenschaftlichen Kriterien beurteilt zu werden. Würden man diese anwenden, wäre es leicht, den Text als spirituelle Spinnerei abzutun – da helfen auch ihre Bezüge auf die Biologie nichts. Aber genau hier liegt der Kern von Haraways Bestrebungen: Die Herabsetzung des Texts würde aus der Tradition der westlichen Epistemologie, der rationalen Vernunft und der säkularen Moderne resultieren und genau diese Einstellung hat uns in die katastrophale Situation gebracht, in der wir heutzutage sind. Wenn die Idee des „Chthuluzäns“ mehr Bewusstsein für Prozesse bringt, die für alle Menschen selbstverständlich werden müssen, damit unsere Spezies und der Planet es überhaupt einigermaßen übersteht, dann kann wohl jede Utopie, Poesie, sogar die Bezeichnung als „Humus“, angebracht sein. Schließlich geht es nur darum, anzufangen zu denken.