Denken mit dem Auge – Sehen durch die Zahl

Über die in Köln lebende Künstlerin Rune Mields. Ein Portrait von Noemi Smolik.

Schon ihre ersten Bilder Anfang der 70er sind von einer Faszination geleitet, die Rune Mields bis heute antreibt: Von Ordnungssysteme, die der Mensch nicht müde wird immer wieder neu zu konstruieren, um dem Chaos, Zufall, Absurden und der Endlichkeit zu begegnen. 1935 in Münster geboren, zog Mields 1972 nach Köln, wo sie auf eine lebhafte Kunstszene traf. Zu dieser gehörten Künstler wie Jürgen Klauke und Michael Buthe aber auch die Filmemacher Birgit und Wilhelm Hein. Sie wurde schnell Teil dieser Kunstszene, die sich regelmäßig in Kneipen traf, wo diskutiert und auch viel getrunken wurde. Bereits zu dieser Zeit hatte sie Ausstellungen in Kunstvereinen, in den 80ern dann folgten Einladungen in größere Häuser, wie etwa in die Kunsthalle Baden-Baden. In den letzten Jahren ist es – völlig zu Unrecht – stiller um sie geworden.

Mields erste Bilder, die wie fast alle nachfolgenden nur in den Farben Schwarz, Weiß und deren Abstufungen gehalten sind, zeigen einen banalen Gegenstand: das Rohr. Ursprünglich interessierte Mields das Rohr als Zeichen für Kraft, Technik und Aggression. „Im Verlauf der Arbeit aber ergab sich, dass die malerische Präsenz und der Fetischcharakter des Objekts immer störender in Bezug auf die Verdeutlichung der Problems wurde“, sagt Mields(1). Um welches Problem ging es? Um die Konstruktion des Raumes und zwar um die zentralperspektivische, die seit der Renaissance nicht nur die westeuropäische Kunst sondern auch das Selbstverständnis des Westeuropäers prägt. Hier ist der Mensch das Zentrum der Welt, von ihm gehen Stränge – Tangenten – aus, welche das Sichtbare in ein System einschließen. Auch in Mields Bilderserie „Rohre“ (1969-1972) ist das Sichtbare in ein zentralperspektivisches Relationssystem gefangen, das, wie Mields sagt, einer „mathematischen Basis“ unterliegt. Diese Basis fasziniert sie, sie will mehr über sie erfahren. So gibt sie den Gegenstand auf und geht den Strukturen der Relationssysteme nach.

So in der folgenden Bilderserie „Tangentensystem“ (1973). Die Bilder zeigen vor einem weißen Hintergrund ein Wirrwarr schwarz gezogener Geraden, die nicht mehr auf einen Fluchtpunkt zu laufen, um alles was ihnen in den Weg kommt, zu begradigen; eine Art Dekonstruktion der zentralperspektivischen Sicht nimmt hier sichtbare Formen an und an die Stelle der Endlichkeit der Zentralperspektive, des Fluchtpunkts, tritt wie auch in der nachfolgenden Serie „Fünf unendliche Linien“ (1976 – 1997) die Unendlichkeit auf, die Mields immer wieder zum Thema ihrer Malerei machen wird.

Doch zuerst kommt sie über die Geometrie, der Basis perspektivischer Konstruktion, zur Zahl. Sie findet die Sanju-Zahl, ein uraltes chinesisch-japanisches Ziffernsystem, das ohne die 0 zu kennen, aus Strichen gebildet wird. Je höher die Zahl, umso mehr verdichten sich die Striche, um so dunkler wird das visuelle Bild. Sie macht diese Gegenseitigkeit von semantischer Bedeutung der Zahl und seiner visuellen Form in der Serie „Sanju-Primzahlen“ (1976) sichtbar indem sie in Sanju-Zahlen die Abfolge von Primzahlen bis 120 000 aufschreibt. Diese Gegenseitigkeit von Visuellem und Semantischem einer Zahl, eines Buchstabens, einer mathematischen Formel aber auch von Notenaufzeichnungen ist immer wieder das Thema ihrer Malerei.

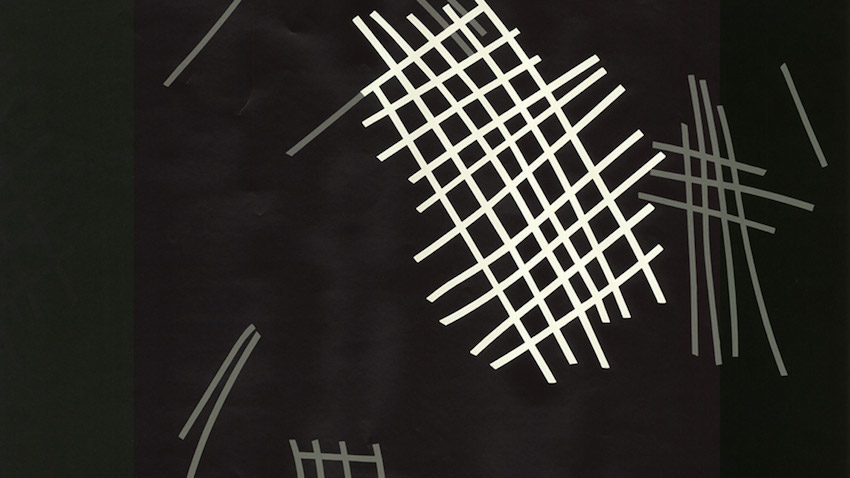

Neben den Zahlsystemen ist es die Geometrie, die Mields nicht loslässt. Die euklidische Geometrie wird als Voraussetzung des europäischen wissenschaftlichen Denkens für den Anfang exakter Ordnungssysteme gehalten. Doch Mields entdeckt geometrische Formen auch in den Felsritzungen der Steinzeit, wie sie im mittelfranzösischen Höhlen zu finden sind. In der Serie „Steinzeitgeometrie“ (1981 – 1982) zeichnet sie auf einem schwarzen Untergrund mit grauen Strichen diese Zeichnungen nach, wobei sie die geometrischen Formeln weiß hervorhebt und behauptet, diese Steinzeitstriche können, „durchaus als die Uranfänge der exakten Wissenschaften“ bezeichnet werden.(2)

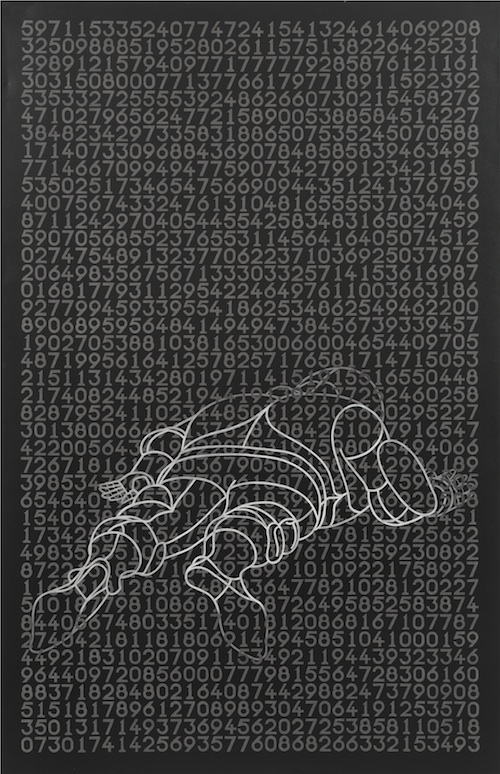

Geometrische Formen und die Zahl sind bis heute der Stoff aus dem die Wissenschaften sind. In einem ihrer Bilder zitiert Mields den spätantiken Kirchenlehrer Augustinus mit dem Satz: „Alles hat Formen, weil es Zahlen in sich hat, nimm ihnen diese und sie sind nichts mehr.“ Die Zahl wird zum Ordnungsprinzip und damit auch zur Gefahr, denn wo Ordnung angestrebt wird, wird alles, was sich ihr widersetzt, eliminiert. Die Zahl wird für Mields auch zum Symbol von Gewalt und Krieg. Als Mields erfährt, dass die Militärs, Primzahlen zur Bildung von Systemen zu benutzen, mit denen sie ihre Nachrichten codieren, malt sie „Die Söhne der Mathematik“ (1986). Auf schwarzem Hintergrund stellt sie exakt gemalte Zahlen einem Krieger in mittelalterlicher Rüstung, den sie in weißen Linien, mal liegend, mal stehend, mal die Hand hochhebend mit zeichnet gegenüber. Die Frage nach dem Verhältnis von exakter Wissenschaft und zunehmender Gewalt – wie man sie im dem von Fortschritt geradezu besessenem 20. Jahrhundert erlebt hat – lauert hintern dem Rücken dieser altertümlichen Krieger.

Rune Mields, Söhne der Mathematik 5-teilig, Der Erste, 1986_87, Acryl auf Leinwand, (je) 200x130cm, Foto Ben Hermanni, Courtesy Galerie Judith Andreae

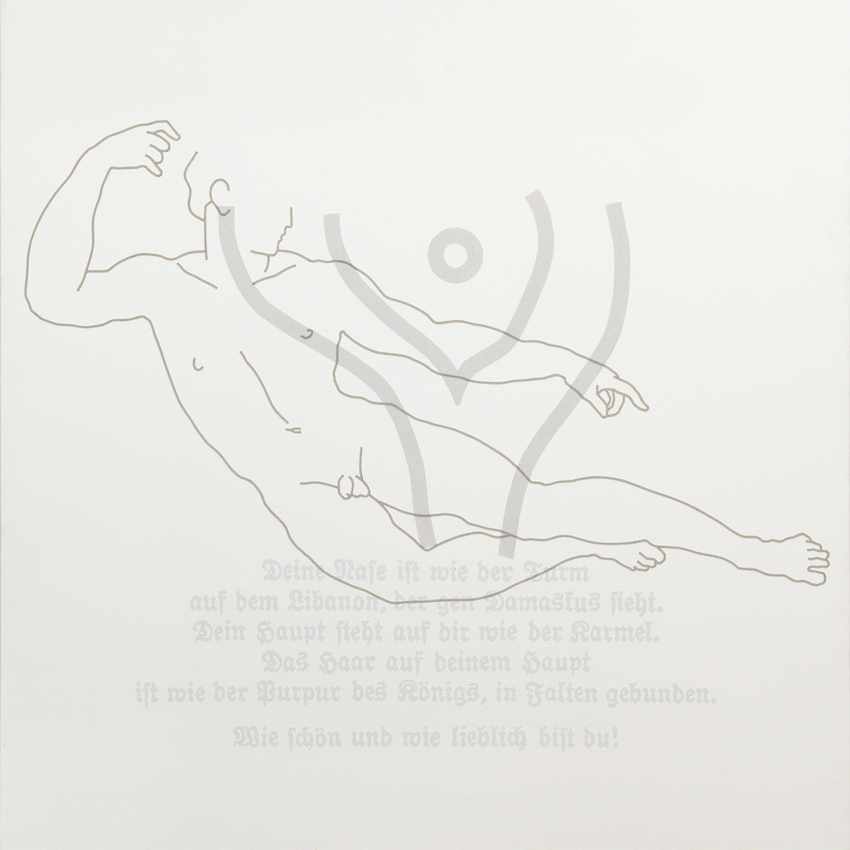

In diesen Bildern taucht neben den abstrakten Zeichen wie der Zahl der menschliche Körper auf. Bereits zwei Jahre vorher bringt Mields in der Serie „Über die Schönheit der Männer, über die Sehnsucht der Frauen“ (1984) den Körper zusammen mit abstrakten Zeichen; mit Zahlen, Buchstaben und mit überlieferten Fruchtbarkeitszeichen der Steinzeit. Denn es geht ihr um die Konstruktion einer Sichtbarkeit, die sich nicht auf das visuelle Erschienungsbild des Realen beschränkt. „Durch das mathematische System“, sagt sie bereits 1972, „als Vorrausetzung kommt man zu exakteren Aussagen über die Struktur des Realen. Realität, gemeint nicht nur als das Sichtbare, sondern zugleich auch als kulturelle Erfahrung, die zum Erkennen dieses kulturellen Kräftefeldes als relationalem Gefüge führen kann.“(3) Als ein Versuch dieses so geartete relationale Gefüge zum Ausdruck zu bringen, sind die Bilder dieser Serie zu verstehen. Über den erotisch verfärbten Zitaten aus dem Hohen Lied des Salomos, die in altdeutscher Schrift geschrieben sind, schweben Umrisse nackter Männerkörper, die historischen Vorbildern, etwa dem Adam von Michelangelo aus der Sixtinischen Kapelle entnommen sind. Über deren Körper sind steinzeitliche Fruchtbarkeitszeichen angebracht. Gleich auf drei Ebenen, sozusagen in einem dreistimmigen Chorgesang wird die sexuelle Sehnsucht, diese den Körper, den Geist und die Einbildung bewegende Leidenschaft zur Sichtbarkeit gebracht. Und um Sichtbarkeit geht es auch in Mields Serie „Über die Farbe“ (1984). Auf einen schwarzen Untergrund schreibt sie mit weißer Farbe in Druckbuchstaben die Namen der verschiedenen Schattierungen der Farbe Rot, Grün, Gelb und Braun. In „De Musica“ (1985 – 1986) geht sie der Frage nach der Sichtbarkeit der Klänge nach.

Rune Mields, Le noir est une couleur (Matisse) A Schönberg, 1987, Acryl auf Leinwand, 200x145cm, Foto Ben Hermanni, Courtesy Galerie Judith Andreae

Doch wo es um Sichtbarkeit geht, da ist auch die Frage nach Schönheit gegenwärtig. Die europäischen exakten Wissenschaften, wie die Geometrie und die Mathematik, geben vor, mit Hilfe von Zahlen nicht nur Schönheit definieren zu können, sondern selbst zu verkörpern. Zahlreiche Gleichsetzungen von Schönheit und der Zahl sind überliefert. Gar ein ganzes Hörbuch mit dem Titel „Die Schönheit der Zahlen, Mathematik und Philosophie von Euklid bis Wiles“ widmet die FAZ diesem Thema.(4) In Mields Bildern ist die Frage nach der Schönheit ebenfalls allgegenwärtig. Mal fragt sie wie in der Serie „Über die Schönheit der Männer“ nach dem Schönheitsideal des männlichen Körpers in der europäischen Malerei, dann wieder nach den uralten chinesischen Schönheitsvorstellungen wie sie im sogenannten magischen Quadrat als Gleichnis von Harmonie zum Ausdruck gekommen sind. Die Frage nach Schönheit der Ordnungssysteme zieht sich durch die Malerei von Mields, die wie eine unauffällige Begleitmusik in ihren Bildern immer wieder mitklingt. Deutlich gestellt wird sie dann in der Bilderreihe „Schönheit + Tiefe“ aus dem Jahr 2004. Eines der Bilder zeigt ein Gesicht, das aus einem grauen Nebel hervorkommt über das drei Mal die Formel E=mc2, diese zum visuellen Zeichen gewordene Formel der Relativitätstheorie, einmal verzerrt, einmal schräg und einmal horizontal und gut lesbar geschrieben ist. „Schönheit+Tiefe: Albert Einstein“ so der Titel dieses Bildes.

Rune Mields, Über die Schönheit der Männer – Der Liegende, 1984, Acryl auf Leinwand, 200x200cm, Foto Ben Hermanni, Courtesy Galerie Judith Andreae

Mathematische Formeln werden auch deswegen für schön gehalten, weil sie vorgeben, sich dem Chaos, dem Bedrohlichen und Unberechenbaren, die als hässlich gelten, entgegenstellen zu können. Auch dafür gibt es ein Bild. Es ist das Bild des geheimnisvollen und gebärenden weiblichen Körpers. Denn während die Männer sich als „schöne“ Söhne der Mathematik sahen wurden die Frauen dem Chaos zugeordnet. Alle Kulturen, ob in Südamerika, in Europa, Asien oder Afrika verfügen über das Bild solch eines weiblichen Körpers – der Schwarzen Göttin. Über Jahre – zwischen 1993 und 2000 – geht Mields dem Bild dieser dunklen Göttin nach. Sie sammelt Beschreibungen wie Bilder; die älteste, die sie findet ist 4000 Jahre alt, die jüngste stammt aus einem haitianischen Voodoo-Kult und ist an die 250 Jahre alt. Anschließen zeichnet sie diese Göttinnen, schwarzweiß wie immer. Hieraus entsteht eine Reihe von 189 weiblichen Darstellungen, die sie mit Zuschreibenden versieht und 2001 in einem Buch veröffentlichte.(5) Ein erstaunliches Dokument einer seit Jahrtausenden praktizierten Kunst, der Kunst der Zuschreibung des hässlichen weiblichen Körpers entstand. Die mit hängenden Brüsten, ausgestreckten Hintern, aufklaffenden Vaginen und genüsslich verzerrten Mündern dargestellte weibliche Leiber sind an Gehässigkeit kaum zu übertreffen.

Diese Göttinnen gehören dem Mythos an. Doch was ist ein Mythos? Eine über Jahrtausende, kollektiv entstandene und weitergegebene Erzählung, die sich ebenfall zur Aufgabe stellt, dem allgegenwärtigen Chaos zu begegnen. Der Mythos wird im modernen Denken wegen seines angeblichen Mangels am logischem Vorgehen den exakten Wissenschaften gegenüber gestellt. In ihrer Serie „Genesis“ bebildert Mields Schöpfungsmythen verschiedener Völker. Auch für den Schöpfungsmythos der europäischen Völker findet sie ein Bild: Über einen schwarzen Hintergrund, der sich von unten nach oben aufhellt – die Dunkelheit hellt sich durch die Aufklärung auf – schreibt sie in griechischer Schrift „logos“. („Genesis: Logos (Christentum)“, 1996)

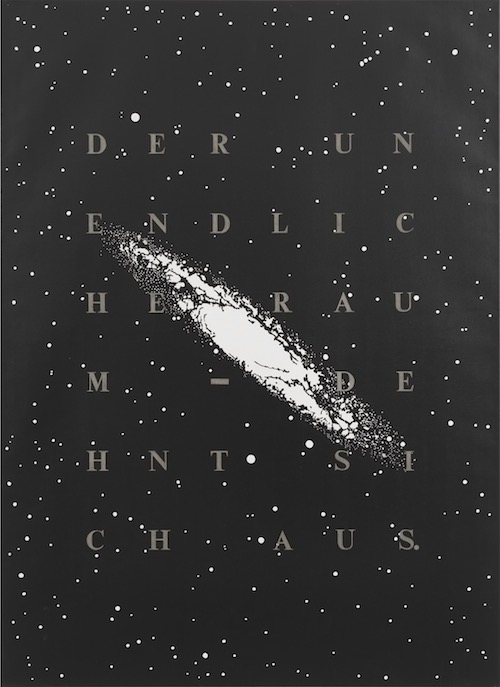

Rune Mields, Genesis. Galaxis (Diptychon) 1, 20. Jahrhundert und Griechische Antike, 1996, Aquatec auf Leinen, je 200x145cm, Foto Ben Hermanni, Courtesy Judith Andreae

Doch je mehr sich Mields dem Mythos als dem Gegenspieler zum wissenschaftlichen Denken zuwendet, umso mehr verwischen sich für sie die Grenzen zwischen den beiden. Eine Erfahrung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa auch Mircea Eliade und der Strukturalist Claude Lévi-Strauss machten. Für Lévi-Strauss ist demnach „die Art der Logik, die im mythischen Denken angewendet wird genauso exakt, wie in der modernen Wissenschaft“. Der Mensch hat schließlich, so folgert er: „immer gleich gut gedacht.“(6)

Die Bilderserien, an denen Mields aktuell arbeitet, scheinen diese Einsicht zu teilen. Da wird schon im Titel einer Zeichnung Novalis folgend: „Pythagoras der Romantiker“ Novalis mit dem Mathematiker Pythagoras zusammengebracht. Und mit dem in Großbuchstaben geschrieben den Satz: „Die Zahlen sind die Drogen“ weiter die Vorstellung von einem exakten, dem mythischen Denken überlegenen Vorgehen der Mathematik und somit des wissenschaftlichen Denkens untergraben. Auch heißt ihre letzte große Ausstellung im Jahre 2005 SANCTA RATIO – Heilige Vernunft. Ein an sich absurder Titel, gehört die Vernunft doch spätestens seit Kants 1789 veröffentlichten Kritik der reinen Vernunft dem Bereich der Wissenschaft, während das Heilige dem des Mythos zugeschrieben wird. Mythos contra Wissenschaft und wo steht da die Kunst? Marcel Duchamp sprach einmal von der Kunst als der einzigen Möglichkeit, die Leuten bleibt, „die der Wissenschaft nicht das letzte Wort überlassen wollen.“(7) Zu diesen gehört die Malerin Rune Mields, die es wieder zu entdecken gilt.

(1) R. Mields, SANCTA RATIO, Ausstellungskatalog, Kunstverein, Kunsthalle Lingen, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, 2005, S. 17

(2) Ebd., S. 38

(3) R.Mields in: Szene Rhein Ruhr ’72, Ausstellungskatalog, Museum Folkwang, Essen 1972

(4) Die Schönheit der Zahlen, Mathematik und Philosophie von Euklid bis Wiles, Frankfurt/M.,2014

(5) R.Mields, Schwarze Göttinnen, Berlin 2001

(6) C.Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie, Frqankfurt/M.,1972, zit. nach Rune Mields, Schwarze Göttinnen, S. XI

(7) s. Rune Mields, SANCTA RATIO, Anm., 1

Artikelbild: Atelieransicht Rune Mields, Foto: Michael Böttcher