VERBIETEN VERBOTEN

(Madeleine Edition, Mint in Box) von Claus Richter

Der Großteil der Sammlung Richter befindet sich gerade auf dem Rückweg aus der Kunsthalle Nürnberg, verpackt in Kisten, bereit, meine Wohnung bald wieder in eine Wunderkammer zu verwandeln. So nutze ich also nun die Zeit, um folgendes zu erzählen:

In meinem Elternhaus ist zirka 1985 die Zeit stehen geblieben. In dem Haus, in dem ich von 1971 bis 1991 aufgewachsen bin, liegt in jeder Ecke ein Gegenstand, der schon auf alten Kindheitsfotos da lag. Decken, in die ich als Baby gehüllt wurde, Kerzen, die seit 1975 nicht entzündet wurden. Zieht man die knarrende Leiter zum Dachboden herunter, findet man dort oben unberührt die riesengroße Modelleisenbahn, an der mein Vater solange herumgebastelt hat, bis er besagte Leiter Mitte der 1980er einmal heruntergefallen ist und seitdem den Dachboden meidet.

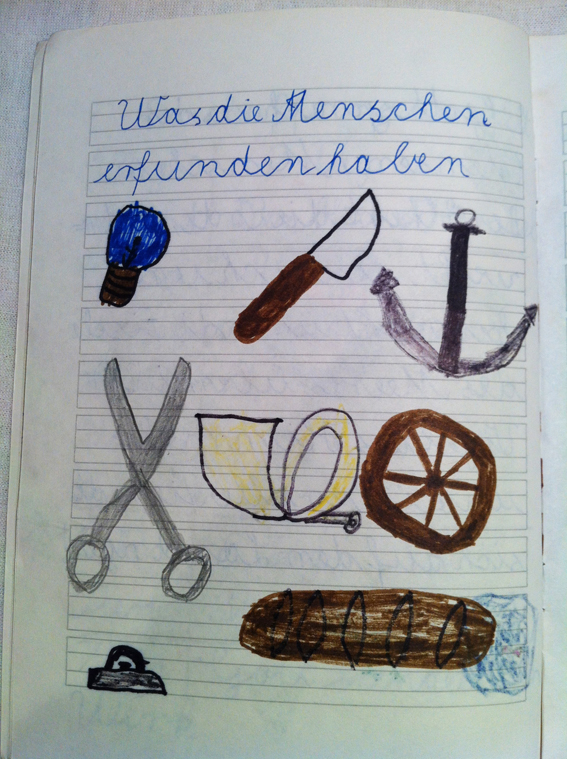

In den abgetrennten Seitenbereichen dieses Dachbodens lagert in Umzugskisten fast mein gesamtes altes Spielzeug, Lego, Playmobil, Baukästen, alle meine Schulhefte, von den ersten Schreibübungen bis zum Abitur, Papiermodelle, Basteleien, mein Roboter-Kostüm aus dem Jahr 1981 und so mancher andere Schatz, den man inzwischen vergessen hat. Im Keller hingegen finden sich alle meine Kinderbücher, Schallplatten und Kassetten, Yps Hefte, Micky-Maus und Fix und Foxi, Überraschungsei-Figuren, eine selbstgebaute Schlumpfdisko, Kommunions-Einladungen, alte Kinoprogramme, meine Schultüte, das alte Kasperletheater und Berge von anderen Erinnerungen. Jeder Raum riecht noch genau so, wie er immer roch, das angenehm steinern-kühle Treppenhaus, das sanft duftende Elternschlafzimmer, der angenehm muffige Partykeller. Knapp 20.000 digitalisierte Dias dokumentieren darüber hinaus die Jahre meine Kindheit und Jugend. Bis vor wenigen Jahren war mir das alles vollkommen egal.

Es muss nun Proust zitiert werden, die legendäre Madeleine-Stelle, denn sie ist ein Dreh- und Angelpunkt dieses Textes. Proust dippt ein Gebäck, die legendäre Madeleine in Tee und wird durch den Verzehr des Süßgebäcks mit einer immensen Erinnerung durchflutet, die zum bekannten Meisterwerk führte. Voilà:

“Und dann mit einem Male war die Erinnerung da. Der Geschmack war der jener Madeleine, die mir am Sonntagmorgen in Combray (weil ich an diesem Tage vor dem Hochamt nicht aus dem Hause ging) sobald ich ihr in ihrem Zimmer guten Morgen sagte, meine Tante Léonie anbot, nachdem sie sie in ihren schwarzen oder Lindenblütentee getaucht hatte. Der Anblick jener Madeleine hatte mir nichts gesagt, bevor ich davon gekostet hatte; vielleicht kam das daher, dass ich dies Gebäck, ohne davon zu essen, oft auf den Tischen der Bäcker gesehen hatte und dass dadurch sein Bild sich von jenen Tagen in Combray losgelöst und mit anderen, späteren verbunden hatte; vielleicht auch daher, dass von jenen so lange aus dem Gedächtnis entschwundenen Erinnerungen nichts mehr da war, alles sich in nichts aufgelöst hatte: die Formen – darunter auch die dieser kleinen Muschel aus Kuchenteig, die so behäbig und sinnenfroh wirkt unter ihrem strengen, frommen Faltenkleid – waren versunken oder sie hatten, in tiefen Schlummer versenkt, jenen Auftrieb verloren, durch den sie ins Bewusstsein hätten emporsteigen können. Aber wenn von einer früheren Vergangenheit nichts existiert nach dem Ableben der Personen, dem Untergang der Dinge, so werden allein, zerbrechlicher aber lebendiger, immateriell und doch haltbar, beständig und treu Geruch und Geschmack noch lange wie irrende Seelen ihr Leben weiterführen, sich erinnern, warten, hoffen, auf den Trümmern alles übrigen und in einem beinahe unwirklich winzigen Tröpfchen das unermessliche Gebäude der Erinnerung unfehlbar in sich tragen.“ (Marcel Proust, Auf der Suche nach der verlorenen Zeit)

Ich weiß nicht, was die Proust´sche Madeleine bei mir war, die den Stein ins Rollen gebracht hat, mich in den Kisten hat wühlen lassen, sortieren, abgleichen, einordnen, erinnern. Es war aber der Beginn einer bis heute exzessiven Suche nach Relikten der eigenen prägenden Kindheitswelt.

Ich schäme mich immer wieder dieser exzessiven Nostalgie, ich weiß um die Lähmungsgefahr der Regression, zugleich sind Weltflucht und Idealisierung zentrale Themen von vielem, was ich tue. Es scheint, dass jede Generation irgendwann in Nostalgie verfällt. Früher war natürlich deshalb immer alles besser, weil der zeitliche Abstand zur Idealisierung und Verklärung führt, ich lese viel über die psychologischen Mechanismen, es ist ja Teil meines Jobs. Andere machen Nostalgie auf anderem Wege zu ihrem Job: An Kiosk werden die Hefte meiner Kindheit wieder aufgelegt, Schokoriegel werden in Retro-Verpackungen verkauft, alte Fernsehserien werden auf DVD wieder veröffentlicht, Internet-Foren tauchen tief in kollektive Erinnerungen ab und ebay wird zum Handelsplatz der Kindheitserinnerungen.

Eine Original-Packung glibberiges grünes „Slime“ aus den späten 1970ern wurde dort kürzlich in UV-sicheres Plexiglas verpackt für knapp 1.000 Dollar verkauft. Es geistert das Gerücht über die „Generation, die nie erwachsen wird“ durch die Medien, „Retro“ ist inzwischen fester Bestandteil der Alltagskultur, die sentimental verklärende Erinnerung setzt inzwischen bereits für die 1990er ein.

Vielleicht liegt es daran, dass die potentiellen Madeleines immer schneller auftauchen und verschwinden. Der rasende Durchlauf von neuen Produkten führt dazu, dass nur wenige Konsumprodukte länger als ein paar Jahre unverändert auf dem Markt sind. Diese zunehmende Fluidität der Lebensumgebung führt anscheinend vermehrt zu Gefühlen von Entwurzelung. Alles ist immer neu. Sich selbst dazu ebenfalls stetig neu zu erfinden ist eine der großen Ansprüche unserer Zeit. Doch die Requisiten dieses tragikkomischen Theaterstücks halten nicht lange. 20 oder 30 Jahre alte Autos und Fernseher sind kaum noch zu finden, wer hat heute noch einen Röhrenfernseher? Computer und Mobiltelefone verschwinden noch schneller, und es wird schwerer, Hardware und Software als funktionale Einheit zu archivieren.

Setzt man es sich zur Aufgabe, eine Zeitspanne so dicht wie möglich anhand von Konsumprodukten und Waren zu rekonstruieren, fällt schnell auf, dass das Alltäglichste am schnellsten verschwindet und am schwersten wiederzubeschaffen ist. Wegwerfprodukte, Kleidung, Schuhe, abgepackte Lebensmittel, Kosmetikprodukte, Süßwaren, Stifte, Zeitschriften, Parfums und andere Gebrauchswaren werden so gut wie nie aufgehoben. Es sind Zufälle, die ab und an solch ein Relikt durch die Zeit retten. In der Fachsprache heißt sowas zum Beispiel „New Old Stock“, also Dinge aus vergessenen Warenlagern und Beständen. „Mint in Box“ ist ein weiterer Fachbegriff, der für die absolute Unberührtheit der Ware aus alten Zeiten garantiert.

Wie durch ein Wurmloch fällt dem Sammler da das alte Lieblingsspielzeug in die Hände, frisch verpackt, voll mit all den Versprechungen, die es zu dem gemacht hat, was einen heute ausmacht. Ein noch nie geöffnetes Star-Wars-Spielzeug aus dem Jahr 1983 scheint manchen Menschen wie eine Zeitmaschine in ihre idealisierte Kindheit, die absurder Weise aber nie wirklich eingeschaltet werden darf. Öffnet der Sammler die Verpackung, fällt der Wert des Objekts.

Und hier setzt eine interessante Fähigkeit des menschlichen Geistes ein: Das Projizieren von Emotionen, Werten und inhaltlicher Aufladung auf Objekte. Diese Fähigkeit ist lustigerweise auch Grundlage für das, was ich beruflich herstelle, für Kunst. Auch hier werden produzierten Objekten enorme Werte zugeschrieben, die durch die radikale Verknappung der Auflage bekanntlich noch weiter steigen. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit ist im Zeitalter des Verschwindens zu einem noch größeren Fetisch geworden. Wie Bedeutung und Relevanz in die im großen Maßstab gehandelte zeitgenössische Kunstware gepumpt wird, ist im Gegensatz zu nostalgischen aufgeladenen alten Massenwaren ein elitärer Prozess von Taktiken, Machtstreben und, da mache ich zumindest mir nichts mehr vor, rein finanziellen und hierarchischen Interessen.

Ähnlich der noch verpackten alten Ware funktioniert auch das Kunstwerk als Potential. Ein zeitgenössisches Kunstwerk ist eine Ware, deren (natürlich immer konstruierter) ideeller Wert sich über die beschriebenen taktischen Relevanz-Zuweisungen hinaus oft erst im Rückblick wirklich zeigt. Das Gegenteil dieser Relevanz-Zuweisungen ist dabei Ignoranz – eine Taktik, die nicht nur im Kunstbetrieb sehr gerne ausgespielt wird und sich zum Glück ab und an später rächt. Vergessen werden heißt, nicht mitmachen dürfen. Einem Menschen ist das allerdings weniger egal, als einem Objekt das im Lager verstaubt. Will man sich ein dickes Fell gegen diese wahrscheinlich unvermeidbare Aufmerksamkeitsmaschinerie zulegen, heißt es, sich ein bisschen an das Leben vor dem Haifischbecken zu erinnern. Der streng nach vorne gerichtete Blick ist genauso starr wie der in der Vergangenheit verharrende und selbst das klügste künstlerische Zitat bleibt leer, wenn es nicht mit eigenem Sehnen und vielleicht sogar fiktivem Erinnern gefüllt ist. Soweit das Wort zum Sonntag. Rennt man nicht ständig sich selbst davon, kann das ungemein erdend wirken.

Und deshalb sammele ich. Manche Dinge haben mich begleitet, mache sind hundert Jahre vor meiner Geburt entstanden, für manche habe ich viel Geld ausgeben müssen, während andere offiziell kaum Wert haben. Diese Ausgabe der Sammlung-Richter-Kolumne ist also heute illustriert mit lauter offiziell ziemlich wertlosen Objekten und ziemlich frühen Frühwerken aus meiner Hand, weil sie für mich wichtige Madeleines sind – Zeugen einer Zeit zwischen den reformatorischen Bemühungen der 68er und der gleichzeitig massiv wachsenden Konsumkultur der Zeit. Genau diese Mischung hat mich geprägt und deshalb schaue ich tatsächlich jetzt „Rappelkiste“-DVDs, um vor meinem blöden brandneuen Flatscreen-Fernseher dabei „Verbieten Verboten!“ zu rufen, was ich mit elf Jahren nie getan hätte. Dinge brauchen eben Zeit!

Claus Richter ist Künstler und lebt in Köln.

Gefällt mir sehr was sie da schreiben, auf meinem Blog http://www.johntortuga.blogspot.de versuche ich etwas vielleicht ähnliches. Die eigene Biografie erforschen mit Dingen die mich begleiten und die emotional aufgeladen sind durch die mit ihnen verbrachte Zeit. Das Bedürfnis etwas festzuhalten, wo doch alles sich rasend schnell verändert.

GERADE DAS VERBOTENE HATTE IN MEINER JUGEND EINEN BESONDEREN WERT, WEIL ES MUT ERFORDERTE VERBOTE ZU ÜBERTRETEN, BESONDERS FÜR DIE UNMUTIGEN. HEUTE BEMÜHT SICH DER STAAT UNBEMERKT DIE GRUNDRECHTE DES MENSCHEN ZU VERBIETEN, DAS DER SELBSTBESTIMMTHEIT UND LOCKERT NUR DORT DIE ZÜGEL, WO EINE ZU GROßE WELLE DER EMPÖRUNG IHM ENTGEGENSCHLÄGT. EMPÖRT EUCH! IN EINER ZEIT IN DER DER AUFSTAND INFLATIONÄR IST, UNFASSBARES DURCH DIE PARLAMENTE GEWUNKEN WIRD, IN EINER FLUT GLOBALISIERTER INFORMATION, DIE WIE EIN TSUNAMI ÜBER MEDIEN AN DAS EINZELNE INDIVIDUUM HERANGETRAGEN WIRD. DIE REAKTION DARAUF IST EIN RÜCKZUG IN NOSTALGIE UND DAS PRIVATE, DARAUF BEDACHT SCHEINGEFECHTE AUFZUFÜHREN, DIE ALLE AUSEINANDERSETZUNG, DIE SCHMERZHAFT SEIN KÖNNTE, ZU VERMEIDEN SUCHT. DIE WAHREN? WERTE WIE MITGEFÜHL UND ANTEILNAHME WERDEN ZU WAREN, ABLASSCHEINE AN JEDER ECKE FEILGEBOTEN. DIE MÜHELOSEN, GLATTEN OBERFLÄCHEN EINES IPADS ZUM ERSATZ FÜR ZUWENDUNG UND ALS GEGENBEWEGUNG, EINER NUR MEHR DIE ÖKONOMIE IM FOCUS HABENDEN GESELLSCHAFT, WIRD DER BESITZ, DAS EIGENTUM SOWIE DAS GELD WERTLOS, EIN BALLAST DER ZU LEBEN BEHINDERT. ALSO INSGESAMT EINE VIELVERSPRECHENDE ENTWICKLUNG, IN DEREN ÜBERGANGSPHASE WIR UNS MÖGLICHERWEISE GERADE BEFINDEN. MEINE KINDER INTERESSIEREN SICH FÜR EßBARE KRÄUTER , DIE IN DER STADT WACHSEN, FÜR PILZE, VIELLEICHT AUS DER ANGST HERAUS, DAS DIE ÖKONOMIE DES GELDES NICHT EßBAR SEIN WIRD.

PS. SIEHE HIERZU „ACCESS“ VON JOHN RUSKIN

Sollte natürlich Jeremy Rifkin heißen….