Tilman Peschel

Sabine Elsa Müller über Tilman Peschel „ich mich ohne“ in der Artothek, Köln, bis 20.10.18

Was geht hier vor? Bewegung im Stillstand. Stillstand in der Bewegung. Vielleicht kann Murphy weiterhelfen? Tilman Peschel hat eine mehrteilige Sequenz mit neuen Fotoschnitten nach dem Protagonisten aus Samuel Becketts gleichnamigem, 1938 erschienenem Roman benannt. Murphy verschafft sich durch einen besonderen Daseinszustand die allerhöchste Befriedigung: Er fixiert sich selbst mit sieben Schals an einen Schaukelstuhl und setzt diesen in Bewegung – selbst möglichst bewegungslos darin verharrend. Das befremdliche Ritual „beruhigte seinen Körper. Dann befreite es ihn auch in seinem Geiste. Denn erst wenn sein Körper beruhigt war, konnte er beginnen, in seinem Geist zu leben (…).“1 Ein Vorgang, der ihn zum willenlosen Zentrum dessen macht, was man die Wechselfälle des Lebens nennen könnte: „Er bewegte sich nicht, er war ein Punkt in dem unaufhörlichen, bedingungslosen Werden und Vergehen der Linien.“2

Die Körper und Köpfe in Tilman Peschels Fotoarbeiten sind Paradebeispiele des „unaufhörlichen Werdens und Vergehens der Linien“. Niemals zuvor meint man das Dargestellte und insbesondere den menschlichen Körper in so unwahrscheinlicher und unglaublicher Perspektive gesehen zu haben. Dass diese Mutationen keine sind und allein dem fotografischen Können und der Plastizität des Körpers – respektive einem zusätzlichen einzigen Schnitt wie in den Reihen „Murphy“ und „Kopfschnitte“ – geschuldet sind, ist kaum zu glauben. Abbildungskunst pur, ohne verfälschende digitale Eingriffe. Aber es ist dieses suggestive Moment der absoluten Bewegungslosigkeit, das der neuen Formensprache ihre skulpturale und mithin in sich ruhende Wirkung einverleibt. Bei „Murphy“, das auf einer Folge analoger Prints basiert, die den Künstler als Protagonisten in einem abstrusen Gerüst hängend zeigen, mutiert das In-sich-Ruhende zur zwanghaften Fixierung. Die Aktionen werden zwar im Verlauf der Bildabfolge zunehmend heftiger, aber die zentralperspektivische Parallelität der Gerüststangen und die strenge Symmetrie der Körperhaltung arbeiten dagegen. Der rigorose „Schnitt durch die Realität“ befreit nicht etwa den Körper aus seiner Apparatur, sondern sorgt für eine Zuspitzung seiner Verstrickungen zu einem Cyborg-artigen Monster, zusammengeschweißt durch die formale Präzision der Schnitte.

Ganz ähnlich verhält es sich bei den Kopfschnitten von 2017. Auch hier bilden zwei nicht zusammengehörende Teile ein trotz aller Absurdität irgendwie funktionierendes neues Ganzes, das den Blick wie bei einem Vexierbild hin und her springen lässt. Die Identität der Personen des Ausgangsmaterials ist schwer beschädigt, aber möglicherweise nicht völlig zerstört. Wo verlaufen die Grenzen der Definition von Persönlichkeit? Was haben die beiden sich gegenüberstehenden Figuren gemeinsam, wie nehmen sie sich selbst, wie das Gegenüber wahr? Die Betrachtung dieser Kopfschnitte ist schwer auszuhalten und schwankt zwischen Mitleid, Belustigung und purem Entsetzen. Sie stellen den Antagonismus zwischen Körper und Geist geradezu demonstrativ zur Schau. So zeigen die frontalen Kopfschnitte „Tremor“ (2016), „Spiro“ und „Muskel“ (beide 2018) einen Kopf jeweils als stark abstrahierten, dinghaften Gegenstand, dem das Geistige vollends abhandengekommen ist, der aber rudimentär nichtsdestotrotz Charaktereigenschaften wie Dominanz, Angepasstheit oder Unberechenbarkeit ausstrahlt.

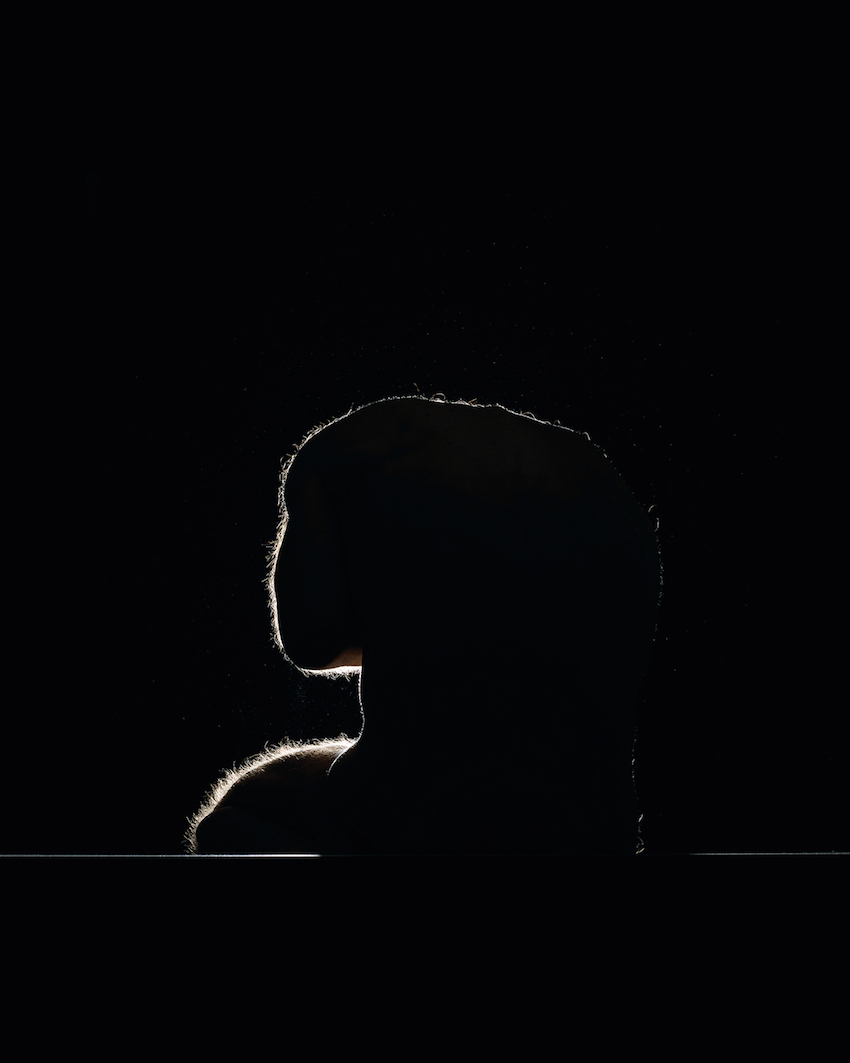

Das Spiel zwischen der sehr konkreten Körperlichkeit einerseits und der Evokation von Empfindungen, die mit der Vorstellung einer intakten Körperlichkeit schwer in Einklang zu bringen sind andererseits, bestimmt auch die neuen großformatigen Arbeiten. Sie stehen jedoch formal wie inhaltlich unter einem anderen Vorzeichen. Es handelt sich um Gegenlichtrisse, die ganz auf die Umrissform reduziert sind. Somit ist der Abstraktionsgrad sehr viel höher als bei den Fotoschnitten. Bei den beiden Werken aus der Gruppe der „Lapidare“ geben zwar die weiß auf schwarz überaus fein herausgearbeiteten Körperhaare als Umrisslinien einen klaren Hinweis, nur um uns mit der Beschaffenheit des Körpers selbst völlig im Dunklen tappen zu lassen. Es ist fast unmöglich, die Position dieser Körper nachzuvollziehen. In ihrer frappierenden skulpturalen Wirkung erinnern die „Lapidare“ an mächtige, aus Stein gehauene Figuren – während die Behaarung eine völlig andere Sprache spricht. Die „vagen Verhältnisse“ (so der Künstler) erscheinen hier nicht als Beschädigungen und Verletzungen, sondern als Stärke: Sinnliche Sensibilität ist mit einem archaischen Ausdruck von Ruhe und Unerschütterlichkeit vereinbar.

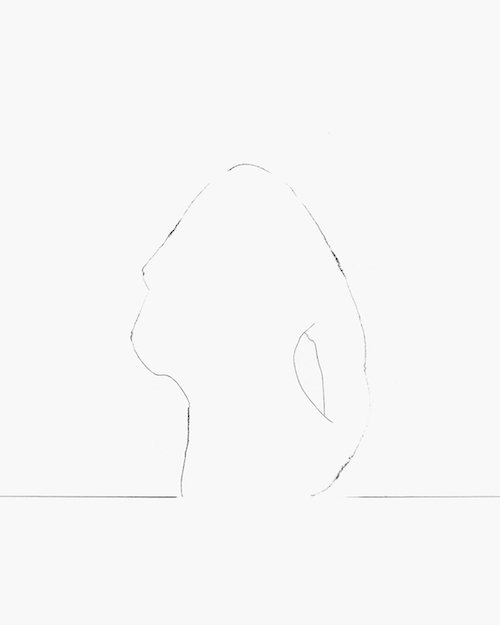

Bei den „Quods“ ist das Prinzip umgekehrt: Schwarze Umrissformen zeichnen sich schwach in weißem Grund ab. Ihre Linien sind brüchig und so zart, dass auch hier ein haptischer Eindruck von Körperlichkeit entsteht. Diesmal ist die Figur stark zurückgenommen zugunsten zeichenhaft reduzierter Formen, für die Kleidungsstücke Modell standen – der menschliche Körper ist nur als Referenzgröße anwesend. Ironischerweise zeichnen sich aber gerade diese auf unbelebte Dinge zurückzuführenden „Wesen“ durch ein starkes Bewegungsmoment aus. Ein lateinischer Titel wie „Quod“ – lautmalerisch wie in der Übersetzung mit „welches“ zu ihrer Erscheinung passend – schafft auch Anklänge an Medizinisches, und in der Tat lässt sich Peschels Ansatz ohne die Fähigkeit einer gleichsam wissenschaftlichen Distanzierung kaum denken. Schließlich spielt Sprache für diesen Künstler nicht nur in den Titeln und in Bezug auf die eigene Belesenheit eine Rolle. Begleitend zur Ausstellung ist ein Heft im 2016 von Tamara Lorenz, Martin Seck und Tilman Peschel gegründeten Totalverlag erschienen, in dem sich das Ich über 10 Seiten in aller Ruhe selbst bespiegelt. Es beginnt mit den Worten:

Ich ist ein Körper.

Ich ist ein Gedanke.

Ich bin da.

1 Samuel Beckett, Murphy, zitiert nach der deutschen Übersetzung Rowohlt Taschenbuch Verlag, Hamburg, 1959, 24. Auflage 2017, S. 10

2 ebda, S. 92

Artikelbild: Tilman Peschel, Murphy , 2018